「『光が死んだ夏』は『チェンソーマン』のパクリじゃないの?」

そんな書き込みや感想を目にした人は少なくないだろう。

確かに、初めて読んだときの印象は似ている部分がある。

金髪の少年、空気を切り裂くような間の取り方、日常にじわりと混ざる異物感――その組み合わせが、既視感として胸に刺さる。

けれど、物語を最後まで追ったとき、心に残る感情はまるで違う場所へとたどり着く。

この記事では、安易な「パクリ論」に飛びつく前に知ってほしい、二つの物語の“響き方”の違いを紐解いていく。

この記事を読むとわかること

- 『光が死んだ夏』が「パクリ」と言われる理由と背景

- 二つの作品に潜む共通点と本質的な違い

- 「パクリ論」を越えて見える、それぞれの物語の魅力

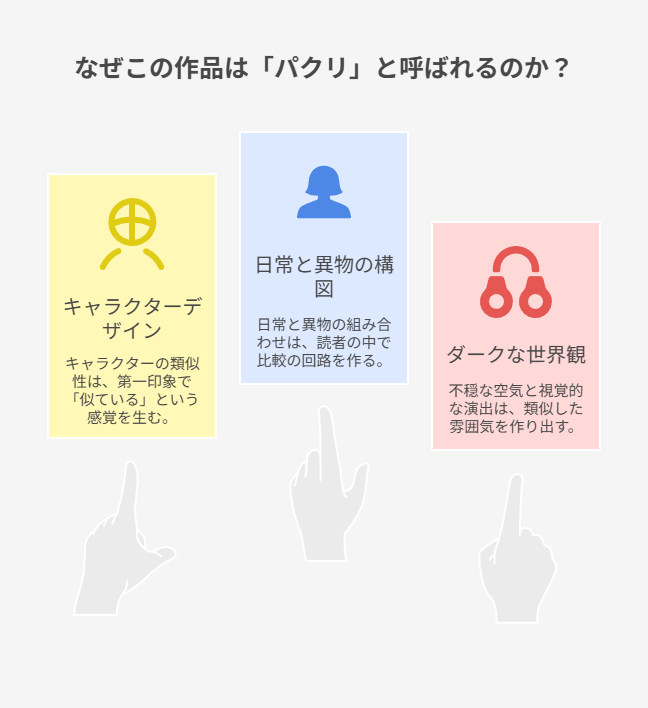

なぜ「パクリ」と言われるのか──3つの理由

SNSやレビューで見られる意見を拾っていくと、「パクリ」と呼ばれる背景には大きく3つの要因があることが分かる。

キャラクターデザインの共通点

ヒカルの金髪と柔らかな笑顔は、『チェンソーマン』のデンジを思い出させる。

また、よしきの落ち着いた佇まいはアキの雰囲気を連想させる読者も多い。

こうしたシルエットや色彩の印象が、第一印象の段階で「似ている」という感覚を生む。

日常と異物が同居する構図

両作とも「ごく普通の生活」に異質な存在が入り込み、登場人物の心を揺さぶる。

『光が死んだ夏』ではその異物は静かに溶け込み、『チェンソーマン』では暴力的に日常を破壊する。

“日常×異物”という構造が共通していることで、読者の中に比較の回路が生まれる。

ダークな世界観と間の取り方

セリフの間や視線の演出、そして不穏な空気の描き方。

どちらも「何かが起きる予感」を絶妙に引き延ばす手法を用いており、それが雰囲気の類似として認識されやすい。

視覚的な情報と感覚的な演出、この二つが「パクリでは?」という疑念を加速させるのだ。

作者や制作背景から見る『光が死んだ夏』の独自性

表面的な類似点だけを見れば「パクリ」という言葉が浮かぶのも無理はない。

だが、その根をたどれば、『光が死んだ夏』は明確な独自性を持っている。

作者モクモクれんの作風や制作背景を知ることで、二つの作品の方向性は大きく異なることが見えてくる。

モクモクれんが影響を受けた作品群

インタビューや過去の発言によると、モクモクれんが好むのは怪談や民俗的な恐怖、そして“説明されない不気味さ”を描く作品群だ。

その根底にあるのは「理屈で語れない違和感」への執着であり、これは『チェンソーマン』のようにバトルやアクションを軸にした構造とはまったく異なる。

舞台設定と風景描写へのこだわり

物語の舞台は三重県の山間部をモデルにした閉鎖的な村。

そこに暮らす人々の距離感や、湿度を帯びた空気、光と影の入り混じる景色が“異物”を日常に溶け込ませる。

この風景のリアリティは、現地取材や地域文化への理解から生まれており、単なる演出の模倣ではない。

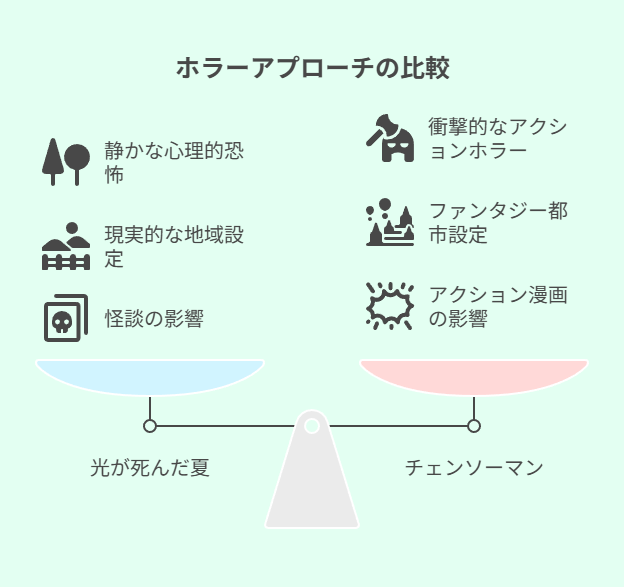

“怪談的感覚”としてのホラー演出

『光が死んだ夏』の恐怖は、突然の襲撃や直接的な惨劇ではなく、静かに心を侵食する気配に宿っている。

これは古典的な怪談の構造に近く、観客に「もしかすると自分の周りにも」と思わせる余白を残す。

『チェンソーマン』の衝撃的で刹那的な恐怖とは、同じ“異物”でも性質がまるで違うのだ。

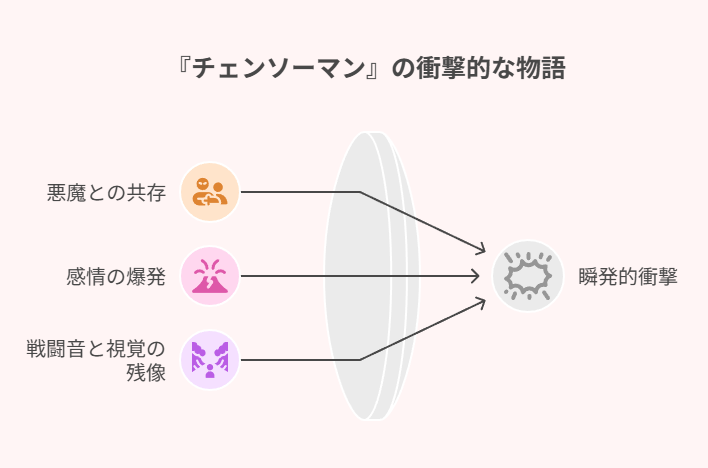

『チェンソーマン』が描く衝動と暴力

『光が死んだ夏』が静かに侵食していく物語なら、『チェンソーマン』は暴力と衝動で切り裂く物語だ。

そこにあるのは、悪魔という異物が日常を直撃し、血と絶叫で風景を塗り替えていく世界。

しかし、その奥底には生き延びるための必死さと、人間的な渇望が渦巻いている。

悪魔との共存と生存の物語

『チェンソーマン』の世界では、異物は排除される対象であると同時に、生きるために利用する存在でもある。

デンジは悪魔の力を得ることで生き残る道を選び、その代償として常に危うい境界線を歩むことになる。

ここには『光が死んだ夏』にはない、共存のための取引がある。

感情の爆発と破壊の美学

戦いの場面では、血しぶきと瓦礫、叫び声が一体となって描かれる。

この瞬間的な衝撃は、観る者の感情を一気に高ぶらせ、すぐに消耗させる。

『光が死んだ夏』のように静かに染み込むのではなく、一撃で感情を奪い去るスタイルだ。

読者に残る“瞬発的衝撃”

ページを閉じた瞬間にも、耳に残るような戦闘音と視覚の残像。

だが、それは長く尾を引く類の恐怖ではない。

『チェンソーマン』は、短期的な興奮と衝撃を与え、その瞬間に心を掴む物語だ。

二つの物語が似て“見える”理由と、本質的な違い

『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』は、確かに第一印象では似て見える。

だが、その奥に潜む物語の“心臓”はまったく別の鼓動を刻んでいる。

似ているのは表層――異なるのは、読者の心をどこに連れていくかという最終地点だ。

静かに侵食する不安 vs. 激しく切り裂く恐怖

『光が死んだ夏』の恐怖は、水面下で広がる染みのように静かだ。

気づけば全体を覆ってしまい、もう元には戻れない。

一方、『チェンソーマン』は稲妻のように一瞬で視界を焼き付ける。

その一撃は派手で、瞬時に心を揺さぶるが、沈殿の仕方は全く異なる。

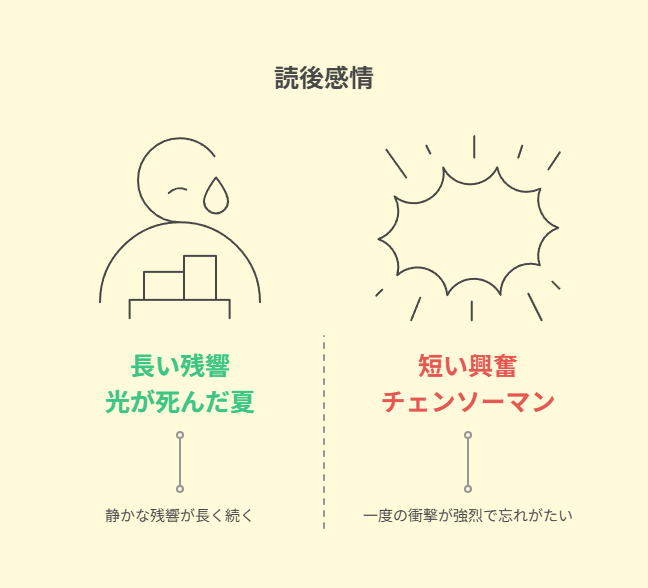

読者が受け取る感情のベクトル

『光が死んだ夏』は、「なぜか胸が重い」「ずっとざわつく」という感情を長く残す。

『チェンソーマン』は、「すごいものを見た」「胸が高鳴った」という短期的な興奮を与える。

感情の向かう先が違えば、物語の質感も必然的に変わる。

余韻の長さと残り方の違い

『光が死んだ夏』は、読後も長く続く静かな残響を持つ。

『チェンソーマン』は、一度の衝撃が強烈で、その瞬間を忘れがたい。

どちらが優れているかではなく、心に刻まれる形が違うというだけだ。

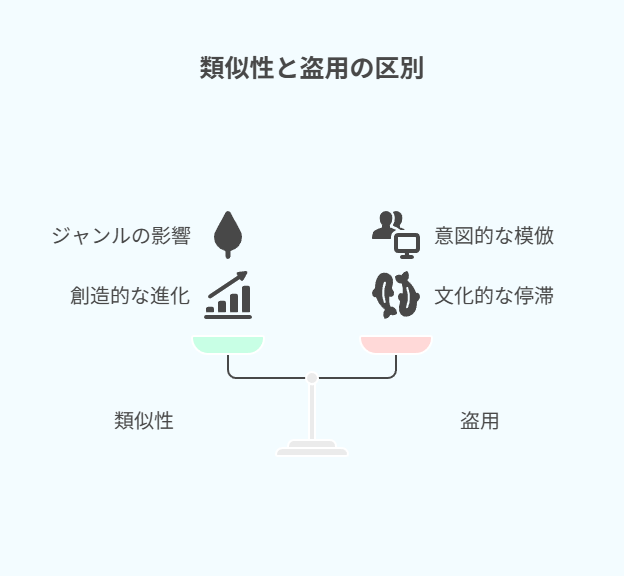

「パクリ」という言葉の危うさ

創作の世界で「パクリ」という言葉は、ときに作品そのものよりも強いインパクトを持ってしまう。

だが、その一言で片付けてしまうことは、物語の背景や作者の意図を見えなくしてしまう危険をはらんでいる。

似ている=盗用ではない理由

キャラクターデザインやテーマの類似は、ジャンルの特性や読者層の嗜好から自然に生まれることがある。

「似ている」ことと「盗用」することは、まったく別物だ。

創作には無数の影響の連鎖があり、それを否定してしまえば文化そのものが痩せ細ってしまう。

ジャンルやモチーフが生む共通項

例えば「日常に潜む異物」というモチーフは、ホラーやミステリーの領域で繰り返し描かれてきた。

『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』がこの軸を共有していても、それはジャンル的な必然であり、個性は演出や視点の置き方で分かれる。

“パクリ論”で見落とす本質

表面的な比較ばかりに囚われると、物語が何を描き、読者に何を残したのかという本質を見落としてしまう。

作品同士の類似をきっかけに語り合うことは面白い。だが、それはあくまで出発点であり、ゴールではない。

まとめ

『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』は、確かに似て見える瞬間がある。

けれど、その奥にある心臓の鼓動はまったく違うリズムを刻んでいる。

ひとつは静かに、不安を水面下から広げていく物語。もうひとつは激しく、刹那の衝撃で心を切り裂く物語。

「パクリ」という言葉は、時にその作品が持つ背景や意図を、たった一枚のラベルで覆い隠してしまう。

けれど本当は、似ているという入り口の先にこそ、それぞれの物語が描く光と影の深さがある。

二つの世界を行き来したとき、きっとあなたの中にも、新しい感情の余白が生まれているはずだ。

この記事のまとめ

- 『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』は表面的な類似点があるが、本質は異なる

- 「パクリ」という言葉は作品の背景や意図を見えなくしてしまう危うさがある

- 似ているという入り口の先に、それぞれの物語の光と影の深さがある

- 二つの世界を行き来することで、新しい感情の余白が心に生まれる