『光が死んだ夏』を観た瞬間、胸の奥に微かなざわめきが走った。

物語の舞台は、どこにでもありそうな田舎町。

けれど、そこには「何かがおかしい」という感覚が最初からまとわりついている。

この既視感の正体をたぐっていくと、ある作品の影が静かに浮かび上がる――『チェンソーマン』だ。

ジャンルも演出も異なるはずの二つの物語が、なぜか同じ温度で心を震わせてくる。

それは、日常という薄い膜のすぐ裏側に潜む“異物”という共通する脈動のせいかもしれない。

この記事では、その共鳴の正体を、静かな情動を通して紐解いていく。

この記事を読むとわかること

- 『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』が比較される理由と背景

- 両作品に共通する“日常に潜む異物”というテーマの魅力

- 静かな恐怖と激しい衝動、それぞれが残す感情の違い

『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』──なぜ比較されるのか

SNSやレビューサイトには、両作品を並べて語る声が少なくない。

「ビジュアルが似ている」、「空気感が近い」――そんな直感的な理由から、二作は重ねて語られる。

だがその背景には、もっと深い感覚……“人のかたちをした何か”が日常に紛れ込んでいるという共通の恐怖が潜んでいる。

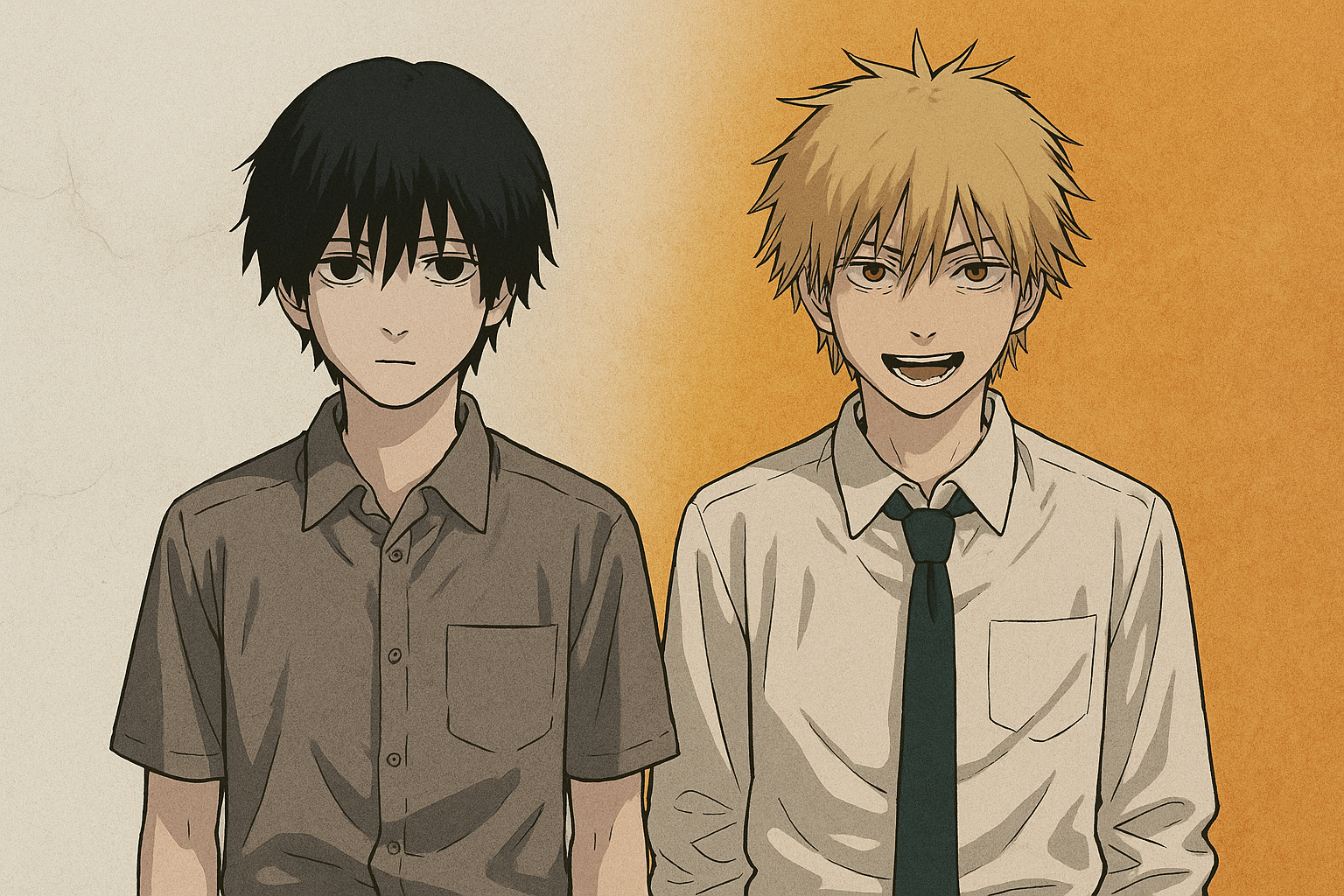

ビジュアルの既視感

ヒカルの金髪と柔らかな笑顔、よしきの素朴な佇まい。

どこかで見たようなシルエットや表情が、『チェンソーマン』のデンジやアキを思い出させる。

特に、笑顔の裏に覗く鋭さや、目の奥の影が、作品世界を越えて既視感を呼び起こすのだ。

この視覚的な共通点が、二つの物語を無意識に並べてしまう最初のきっかけになる。

空気感とテーマの共鳴

『光が死んだ夏』は、何も起こっていないのに胸がざわつく“不穏な日常”を描く。

一方『チェンソーマン』は、悪魔という異物が日常に食い込む“暴力の中の日常”を描く。

静と動、穏やかさと激しさ――表現は違えど、日常の内部に異物が溶け込んでいるというテーマは同じ方向を向いている。

だからこそ、視聴者の心は二つの作品を同じ引き出しにしまい込み、同じ感情の震えを覚える。

SNSでの議論と元ネタ説

「最初はチェンソーマンの同人かと思った」「作者は影響を受けているのでは?」――SNSにはこんな憶測も飛び交う。

だが、読み進めるうちに多くの読者は、「似ているのは入り口だけで、中身は全く別物だ」と気づく。

その気づきの瞬間、二つの作品は互いを引き立て合う鏡のような存在へと変わるのだ。

『光が死んだ夏』に漂う“日常の異物”とは

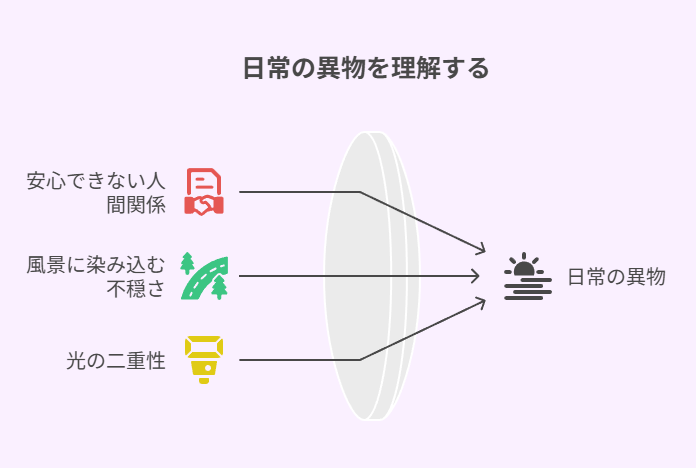

“異物”とは、必ずしも怪物や暴力的な存在を意味しない。

それは、穏やかな日常の中に静かに入り込む「わずかな違和感」であり、気づいたときにはもう逃げられない類のものだ。

光を見つめるよしきの視線の奥にあるのは、友情と疑念がせめぎ合う複雑な色。その揺らぎが、物語全体に薄い影を落としている。

安心できない人間関係

かつての親友が、もう「別の何か」になってしまったと知りながら、関係を断ち切れない。

信じたい気持ちと、恐れが同じ胸の中で渦を巻く。

よしきの目に映る光は、あの頃のままの笑顔でありながら、別人のように遠い。

その距離感こそが、“日常”と“異物”の境界線を揺らす。

風景に染み込む不穏さ

舞台は三重県の山間部――閉ざされた村落の空気は、外から来る者を拒むように濃い。

けれど、この作品の不穏さは外からやってくるのではなく、すでに風景の中に溶けてしまっている。

木々のざわめきも、夕暮れの影も、すべてが異物を受け入れた後の世界のようだ。

「光」という存在の二重性

“光”という名前は、本来なら温かさや希望を象徴する。

だが、この物語における光は、既に死んでしまった存在であり、別の何かがその殻をまとっている。

その皮肉が、読む者の心に静かなひびを入れる。

名前が放つ明るさと、物語が描く暗さ――そのコントラストは、痛みを伴う美しさだ。

『チェンソーマン』が描く異物と衝動

『光が死んだ夏』が静かに侵食する物語なら、『チェンソーマン』は暴力で切り裂く物語だ。

異物はただ潜むのではなく、牙を剥き、血をまき散らしながら日常を蹂躙する。

だが、その衝撃の奥にあるのは、生きるための必死さと、抗えない欲望だ。

暴力と日常の同居

悪魔が日常に入り込み、平穏の風景が一瞬で戦場に変わる。

それでも登場人物たちは、戦いの合間にくだらない会話をし、缶詰を食べ、恋をする。

血と笑いと涙が同じテーブルに並ぶ――そんな矛盾が、物語の温度を決めている。

キャラクターの欲望と衝動

デンジの行動原理は、単純で幼い欲望に見える。

だがその奥には、人として扱われたいという切実な渇きがある。

マキマへの執着、パワーとの奇妙な友情……

全てが「生きるため」に必要だった感情であり、その衝動は異物との戦いをさらに苛烈にする。

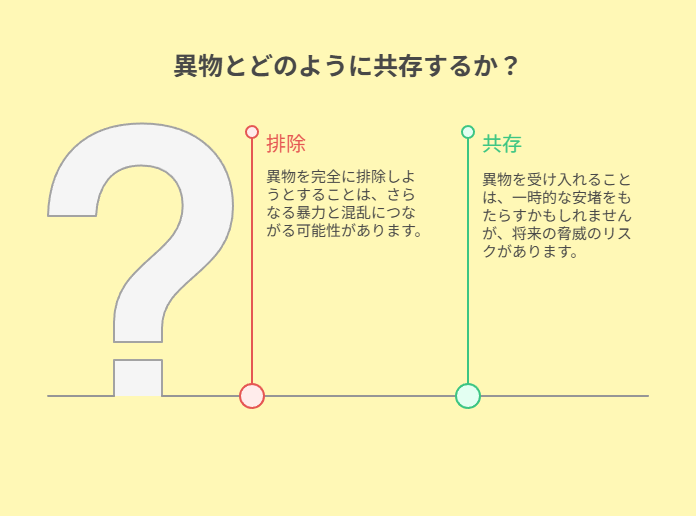

異物を“受け入れる”選択

チェンソーマンの世界では、異物は完全に排除できない。

だからこそ、時には共存という形で飲み込む選択が迫られる。

それは勝利ではなく、生き延びた末の妥協だ。

その先に待つのは、安堵か、さらなる地獄か――答えは最後まで明かされない。

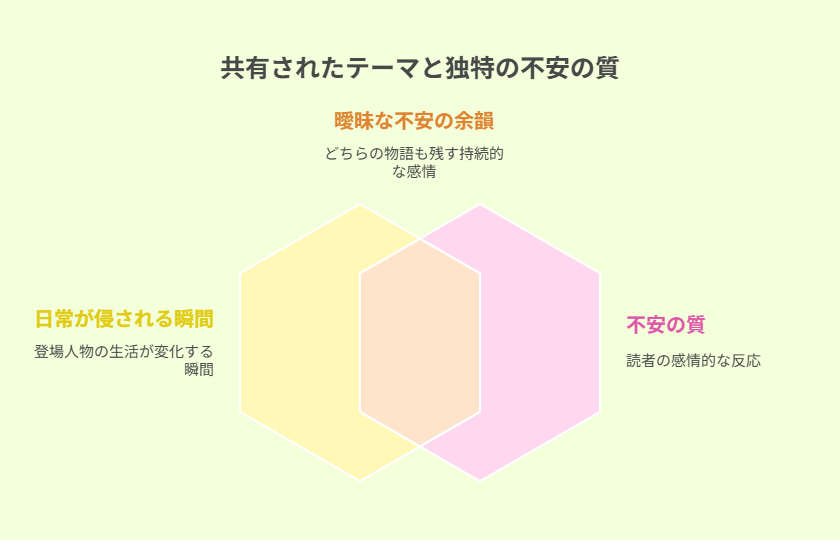

二つの作品に通底するもの

片方は静かに侵す物語、もう片方は激しく切り裂く物語。

表現は真逆でも、二つの物語が響き合うのは、「日常が侵される瞬間」というテーマを共有しているからだ。

その瞬間、登場人物たちは抗い、受け入れ、そして変わっていく。

異物との距離感の違い

『光が死んだ夏』は、「気づかないうちに喪っていた」という感覚を静かに広げていく。

『チェンソーマン』は、「奪われる瞬間を目撃させる」ことで心をえぐる。

どちらも異物は避けられないが、その距離感が物語の呼吸を変えている。

読者が抱く“不安”の質

『光が死んだ夏』の不安は、「何かがもう違うのに、それが何かは分からない」というもどかしさだ。

『チェンソーマン』の不安は、「次に何が壊れるのか、誰が消えるのか」という先の読めなさだ。

静かな狂気と、暴力的な衝動――二つの不安は質こそ異なるが、どちらも胸に爪痕を残す。

救いの有無と物語の余韻

救いがあるかどうかは、どちらの作品でも曖昧だ。

『光が死んだ夏』は、答えを残さない余白を静かに差し出す。

『チェンソーマン』は、燃え尽きた後の灰の中に、かすかな光を見せる。

どちらも観終えた後、心の奥に長く残るのは、その「曖昧さ」そのものだ。

『光が死んだ夏』が残す、静かな衝撃

物語が終わっても、胸の中に残るのは安堵ではなく、拭えない違和感だ。

それはホラーの恐怖とは少し違う。

もっと静かで、もっと深く、日常そのものの形を変えてしまう恐怖だ。

『チェンソーマン』の衝撃が爆発的で瞬間的なのに対し、『光が死んだ夏』は時間をかけて心を蝕む。

気づけば、あの村の空気が、自分の記憶にまで染み込んでいる。

そんな感覚を残せる作品は、そう多くない。

まとめ

- 『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』は、日常に潜む“異物”という共通点で語られることが多い

- 比較の背景には、ビジュアルや空気感の既視感がある

- 『光が死んだ夏』は静かに、『チェンソーマン』は激しく異物を描く

- どちらも「日常が侵される瞬間」を通じて、読者の不安を呼び覚ます

- 残る衝撃の質は異なるが、心に長く影を落とす点で共鳴している

この記事のまとめ

- 『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』は日常に潜む“異物”を描く

- 比較の発端はビジュアルや空気感の既視感

- 静かに侵す『光が死んだ夏』と、激しく切り裂く『チェンソーマン』

- 異物との距離感や不安の質が作品の呼吸を変えている

- どちらも読者の心に長く影を残す余韻を持つ