薄暗い川辺、誰もいない交差点、夕暮れの山道──

そんな何気ない風景に、あなたは“何かおかしい”と気づいてしまっただろうか。

『光が死んだ夏』は、ホラーの皮をかぶった喪失と感情の物語だ。

そしてこの物語の奥には、“顔を出さない作家”モクモクれんの輪郭がある。

誰なのか分からない、だけど読んだ者の心には確かに爪痕を残す──

この章では、モクモクれんという名の謎に触れていく。

この記事を読むとわかること

- 作者モクモクれんの正体とデビューの背景

- 物語に込められた“喪失”と“同質化”のテーマ

- アニメ制作会社CygamesPicturesと演出の特徴

モクモクれんとは何者か──『光が死んだ夏』作者の素顔

作者・モクモクれん。

その正体は、今もベールに包まれている。

顔出しもプロフィールも、メディアへの露出もほとんどない。

けれど、その筆致は間違いなく“現代の読者”に突き刺さっている。

Twitter投稿から商業デビューへ

すべての始まりは、SNSだった。

モクモクれんは、X(旧Twitter)に自主制作の短編マンガを投稿していた無名の漫画家。

その中の一本──『光が死んだ夏』の原型ともいえる作品が、編集者の目にとまる。

2021年1月、KADOKAWAのWeb漫画誌『ヤングエースUP』で連載スタート。

SNSの片隅から、“不穏な夏”が静かに世界へ放たれたのだった。

青春ホラー×クィア──一貫した作家性

モクモクれんの描く世界には、ジャンルの境界線がない。

『光が死んだ夏』もホラーの装いをしているが、その内実は“心の奥のずれ”を描く青春心理劇。

同性の間に揺らめく感情、「他者に同化したい」という欲望、

そしてそれが引き起こす不安と怖さが静かに漂っている。

この物語が“クィア文学”としても評価されるのは、

登場人物たちが「何者でもない自分」を探しながら、

「誰かのかたち」を借りて生きようとする、不安定な揺らぎにある。

作品に刻まれた“喪失・模倣・同質化”のテーマ

モクモクれんはあるインタビューで語っている。

──高校受験の頃、ふと「入れ替わった親友の話」を思いついた。

『光が死んだ夏』には、思春期の“依存と境界のあいまいさ”が明確に刻まれている。

誰かと同じになりたい。

でも、本当は違う。

違うままでは孤独で、同じになれば苦しい。

そのどうしようもなさが、この物語の“空気”を支配している。

ただのホラーじゃない。

ただの友情じゃない。

“消えた光”とは、「もう戻れない関係性」の暗喩かもしれない。

アニメ制作会社はどこなのか──CygamesPicturesの実像

アニメーション制作:CygamesPictures(公式発表)

『光が死んだ夏』のアニメーション制作を担当しているのは、CygamesPictures。

公式サイト・スタッフリスト・各種プレスリリースにおいても、単独で明記されている。

──あの静けさと狂気が同居する映像美。

それを手がけたのが、ゲーム業界発の異色アニメスタジオだったというのは、どこか興味深い事実だ。

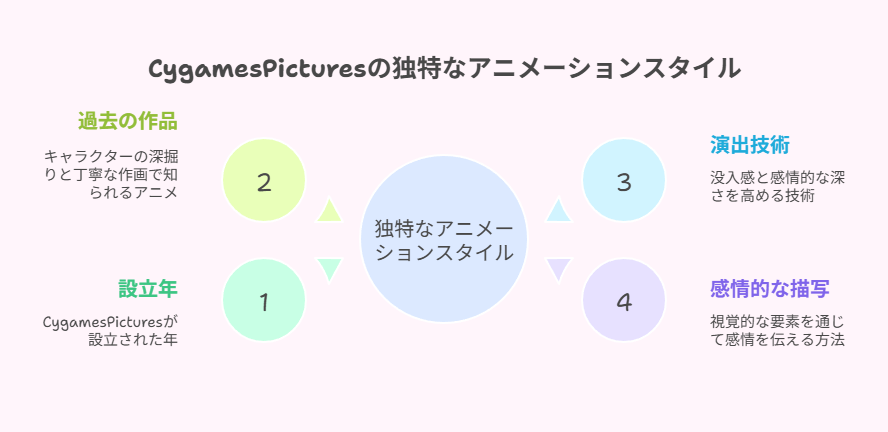

CygamesPicturesは、ゲーム会社Cygamesのアニメーション制作部門として2016年に設立。

自社IPを扱う一方で、『プリンセスコネクト!Re:Dive』『ウマ娘』など、“キャラを深堀りする”構成と丁寧な作画に定評がある。

『光が死んだ夏』は、そうした“没入感を重視する演出技術”と、見事に融合している。

過去作との響き:技術と演出の共鳴

『プリコネR』や『ウマ娘 Season 2』など、CygamesPicturesの過去作を思い出してほしい。

そこには、“キャラクターの揺らぎ”を繊細に表現する技術があった。

目の動き、間の取り方、沈黙の使い方──そのすべてが、“空気”として視聴者に届いてくる。

『光が死んだ夏』においてもそれは同様で、

「恐怖」の演出よりも、「言葉にならない違和感」を描く方向に力が注がれている。

特に、影の落とし方や視点の揺れにおいて、

CygamesPicturesは「声にならない感情の演出」に長けていることがよくわかる。

YAL説が浮上した理由とその誤解

放送前後、一部の視聴者の間で「横浜アニメーションラボ(YAL)が関わっているのでは」という噂が流れた。

だがこれは、完全な誤情報である。

公式サイトや制作資料のどこにも、YALのクレジットは存在しない。

では、なぜこの名前が出てきたのか──

その答えは、“雰囲気”の共通性にある。

YALもまた、静と不穏のコントラストに長けた演出を得意とするスタジオであり、

過去に『鬼灯の冷徹』『地縛少年花子くん』など、“陰影”を魅せる作品で知られている。

そのため、「YALっぽい」と感じた人が多くいたのだろう。

だがそれは、“匂い”の話であって、事実ではない。

今作におけるCygamesPicturesの演出は、“目に見えない感情の湿度”を映像で描くという挑戦そのものだった。

それを、他のスタジオの印象と重ねてしまったのだとすれば──

それだけ、この作品が「どこか知らない既視感」を巧みに再現していた証でもある。

“消えた光”が生まれた背景──物語と映像が重ねた共振

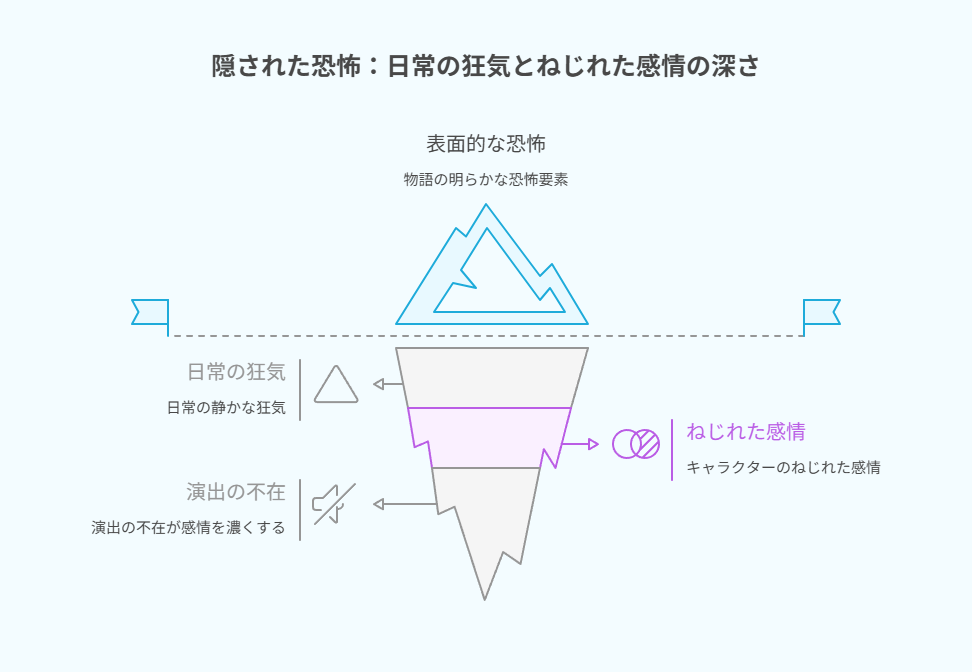

日常の狂気を描く“心理ホラー”としての構造

『光が死んだ夏』は、血も絶叫もない。

それなのに怖い。

それはこの物語が、“日常の中にある静かな狂気”を描いているからだ。

例えば、山道の沈黙。

例えば、親友の「いつも通り」の笑顔。

そのすべてが、微かに“ズレて”いる。

物語は、「死んだはずの光が戻ってきた」という衝撃から始まる。

だが、そこから先はひたすらに“違和感が日常を侵食していく”だけ。

ジャンプ+で掲載されたこの構成は、まさに“心理ホラーの静けさ”を極めたような流れだ。

「何も起きていないはずなのに怖い」──

それは、心の奥の防衛線が静かに破られていくからかもしれない。

キャラクター造形と感情の“ねじれ”

この作品の怖さは、キャラクターの感情そのものにも宿っている。

“光”という存在は、すでに死んでいる。

だが、目の前にいる「それ」は、まるで何もなかったかのように“親友”としてふるまう。

そして“よう”は、その違和感に気づきながら、

なぜか拒絶せず、受け入れようとする。

この“ねじれた感情”こそが、モクモクれんの真骨頂。

「怖い」「嫌だ」という言葉で断ち切れない、人との関係の境界のあいまいさ。

それは、“よう”だけのものではない。

物語を読む私たち自身にも、同じような感情の記憶が、

きっとどこかにあるのだ。

演出と作画が描く“不気味な濃度”

アニメ化された本作では、CygamesPicturesの演出がこの“ねじれ”をさらに拡張している。

・登場人物の“間”が妙に長い

・川辺の映像が沈んでいるような色彩

・視線が合わないようにカメラが揺れる

・効果音がないまま数秒が過ぎる

こうした“演出の不在”が、逆に感情を濃くする。

視聴者は、セリフでも音楽でもなく、

「何かがおかしい」という不確かな恐怖を、自分の中に構築していくしかないのだ。

怖さを説明しない勇気。

それこそがこの作品の、最大の強度なのかもしれない。

まとめ

モクモクれんが描いた“等身大の喪失”

作者・モクモクれんは、何も語らない。

でも、その描く物語は、“喪失を抱えて生きる人間”の輪郭を確かに描いている。

『光が死んだ夏』には、誰かを失った経験や、

「もう戻れない」と知っている人にしかわからない痛みがある。

その痛みは、決して大げさではなく、

ただ日常の隙間に、ひっそりと沈んでいる。

CygamesPicturesが映像化した“見えざる恐怖”

アニメ化によって、この物語の“違和感”はより濃密になった。

CygamesPicturesは、説明も装飾もせずに、

視聴者の不安を「自分の中で育てさせる」演出を選んだ。

だからこそ、“光”が何者なのか、

“よう”が何を思っているのか、はっきりとは語られない。

それでも、私たちは感じ取る。

そこにあるのは、“終わったはずの感情”の残響なのだと。

私たちはなぜこの物語に惹かれるのか

『光が死んだ夏』は、ホラーでもミステリーでもない。

それはきっと、あなた自身の“記憶の底”に触れる物語なのだ。

喪失、依存、愛情、模倣、そして同質化。

誰もが一度は感じたことのある、でも言葉にしにくい感情が、

「光」という名前を借りて、静かに現れてくる。

そう、“消えたはずの光”とは、

私たちが忘れようとしたけれど、

忘れられなかった誰かのことなのかもしれない。

この記事のまとめ

- 作者モクモクれんはSNS発の新鋭作家

- “喪失と模倣”を描いた青春心理ホラー

- アニメ制作はCygamesPicturesが単独担当

- 映像は言葉にできない“不気味さ”を演出

- YAL関与説は誤解、作風の類似から発生

- “光が死んだ”の意味は感情の断絶と再生