「光は死んだ」。

その一文から始まるこの物語は、まるで最初から“結末”が決まっているかのように見える。

だが次のページで、私たちは何事もなかったかのような光と出会う。

笑い、話し、ようの隣に立つ“光”を見たとき、本当に死んだのは誰だったのかという問いが、

静かに心の奥に入り込んでくる。

この記事では、『光が死んだ夏』という物語の核──

“光の死因”を軸に、その裏に隠された喪失と感情の構造を読み解いていく。

この記事を読むとわかること

- 『光が死んだ夏』の光の死因とその描写

- “死んだはずの光”がなぜ戻ってきたのか

- 喪失を受け入れられない感情の怖さ

光の死因は事故?──物語冒頭に仕掛けられた真実

山の中で起きた“滑落”という事実

物語の序盤で、ようが語る衝撃の事実──それは、「光は山で滑落して死んだ」というものだった。

本人の言葉によると、「山の木が女の裸に見えて、足を滑らせた」という、

ややコミカルですらあるシチュエーション。だがそれが、本当に“死”に繋がったのだ。

この出来事は、第1話時点ですでに“起きた過去”として描かれている。

私たちは、光の死を物語の“前提”として読み進めることになる。

ようの目撃証言と死の現実感

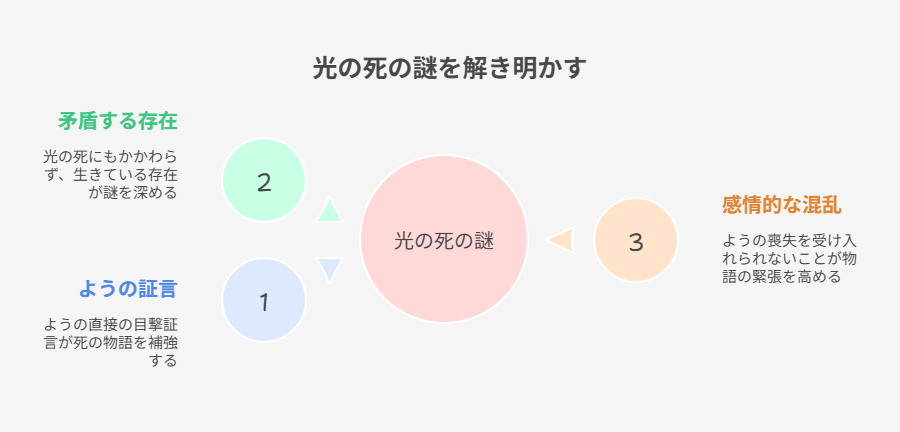

死因が“滑落”であることは、ようの直接の証言によって補強されている。

彼は確かに、光の遺体を見た──それが「死んでいるはずの光」であるという事実は、

物語の違和感と不気味さを一気に膨らませる。

さらに、「ようしか光の死を知らない」という構造も、この死因に厚みを与えている。

遺体の所在も、周囲の証言も存在せず、読者は“ようの視点”でしか死を追体験できない。

だからこそ、本当に死んだのか?という疑念が、ずっと物語の底に沈み続ける。

死を描きながら“生きている”という矛盾

読者が混乱する最大の要因は、光が“普通にそこにいる”という事実にある。

声もある。笑顔もある。ようと他愛ない会話を交わす。

でも、ようは心の中でずっと叫んでいる。

「こいつは“光”じゃない」──と。

この“死んだはずの人間が、変わらず隣にいる”という構造が、

作品全体に漂う不気味さと、強烈な喪失感の根源となっている。

死因は明かされているのに、“死んだという事実”がまったく現実味を持たない。

それは、よう自身が喪失を受け入れられていないという、感情の矛盾そのものなのだ。

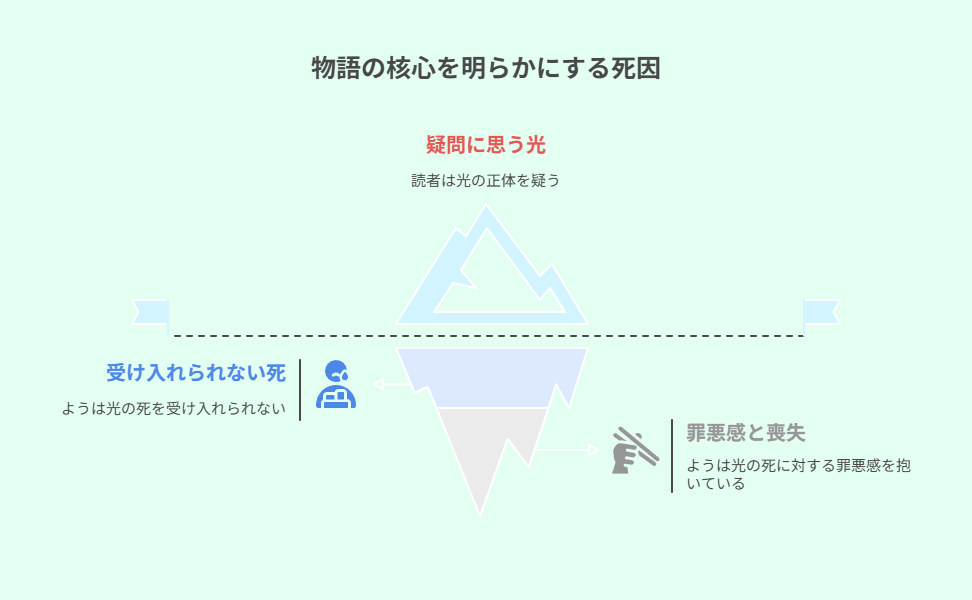

なぜ「死因」がこの物語のカギになるのか

「戻ってきた光」は誰なのか?という問い

読者がこの物語を読み進める中で、最も強く感じる違和感──

それは、「じゃあ今ここにいる“光”は誰なんだ?」という問いだ。

ようが見たのは確かに死んだはずの光の遺体。

だがその後に現れた“光”は、同じ声、同じ顔、同じ仕草でようの前に立つ。

この不自然な「生き返り」の描写が、“死因”をただの事故では終わらせない。

読者はずっと、“こいつは誰なんだ”という不安と共に物語を読み進める。

その結果、「死因=滑落死」という事実が、

単なる過去ではなく、“現在進行形の謎”として機能し始めるのだ。

“死”を受け入れられない感情の構造

ようが「光の死」を口にするのは、ほんの数回。

それも、自責の念や困惑に満ちたモノローグの中でだけだ。

これはつまり、よう自身が「光の死をまだ受け入れていない」ことを意味する。

死因が明かされていても、

「本当に死んだのか」「本当に死んだのは光なのか」という不安が消えないのは、

読者がようの視点に同化しているからにほかならない。

この構造は、喪失を認めたくないという人間の本能そのものだ。

死を知っても、死を信じられない。

だからこそ、この物語は“怖い”のではなく、“痛い”のだ。

ようの罪悪感と、喪失の物語としての重み

物語が進むにつれ、ようが抱えているのはただの悲しみではないとわかってくる。

それは、喪失と罪の混ざった感情だ。

・自分がもっと気をつけていれば

・一緒にいれば助けられたかもしれない

・でも、あの日あのとき、光はいなかった──

ようの中にあるのは、「死んだ」事実だけではなく、

「死なせてしまった」ような、言葉にならない罪悪感だ。

だからこそ、彼は“今ここにいる光”を否定できない。

たとえ違和感に満ちていても、もう一度会えたなら、それを手放せるはずがない。

死因は事故だった。

でもこの物語にとっての“死”は、感情の断絶と赦しの拒絶そのものなのだ。

“光の死”が語られ続ける理由──読者の心に残る痛み

なぜ「滑落死」がここまで心に残るのか

光の死因は、たった一言で言えば「滑落事故」だ。

派手な事件性もなければ、目を背けたくなるような暴力もない。

それなのに、この死は妙に心に引っかかる。

きっかけは些細なもの。状況も描写も淡々としている。

だけど──ようの心に残った“死んだという確信”が、静かに読む者を侵してくる。

なぜこんなに痛いのか。

それは、「もし自分だったら」と簡単に想像できてしまう距離感があるからだ。

記憶・喪失・再生という3つの視点

『光が死んだ夏』は、記憶の物語でもある。

ようが見た光の死。

そのあとに戻ってきた“光”との日々。

そして自分自身が選ぶ、「どちらを本物と信じるのか」という選択。

この物語は、喪失した過去を抱えたまま、再生を模索するような構造になっている。

だからこそ、死因はただの情報ではなく、

「乗り越えるべき記憶」として物語の中心に置かれている。

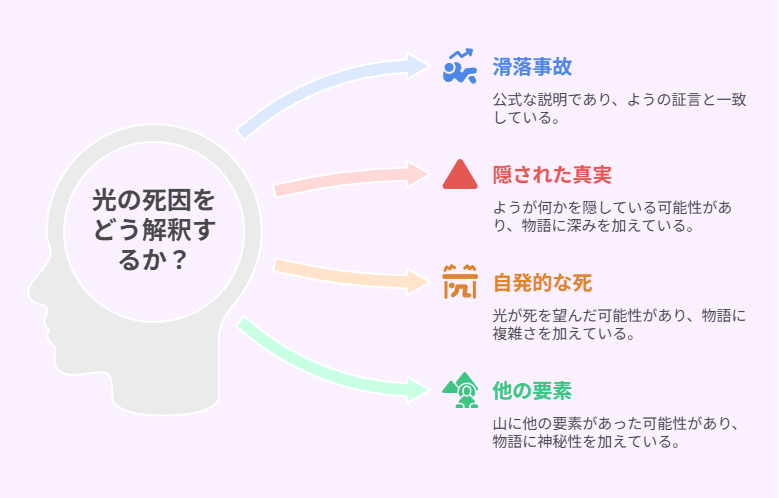

「本当の死因」はどこにあるのかという余白

公式には“滑落死”。

ようの証言から見てもそれは事実だろう。

けれど読者の多くが思うはずだ。

「本当にそれだけなのか?」と。

もしかすると、ようが何かを隠しているのでは?

あるいは、光自身があえて死を望んだのでは?

もしくは、あの日あの山に、もっと別の“何か”があったのでは──?

そのすべては描かれていない。

だが、だからこそ語りたくなる“余白”が残されている。

『光が死んだ夏』の死因はひとつの答えであり、

同時に、物語を読者に引き渡すための問いかけでもあるのだ。

まとめ

光の死因は物語の“起点”であり“問い”そのもの

死因は、単なる情報ではない。

『光が死んだ夏』における滑落という出来事は、ようの世界を一変させた“起点”であり、

その後の物語すべてを貫くひとつの“問い”になっている。

──本当に死んだのか?

──なぜ、戻ってきたのか?

──それでも、それを受け入れるのか?

そのすべては、“あの夏”に残された死因から始まっている。

“もういないのにいる”という存在の二重性

ようの隣にいるのは、確かに光だった。

でも、ようはずっと知っている。「こいつは光じゃない」と。

死んだはずの存在が、日常をなぞる。

笑い、話し、同じ制服を着て、隣にいる。

この二重性が、物語全体に取り返しのつかない哀しみを染み込ませている。

そしてそれは、「もし自分だったら」と思わせるほどに、身近な怖さでもある。

私たちはなぜ、光の死を忘れられないのか

光の死因は“滑落”。それだけなら、ページをめくれば忘れてしまうかもしれない。

でも──あの夏を体験した読者は、忘れられない。

誰かを喪った感情、現実と向き合えない痛み。

それらすべてが、「死」という言葉の奥に沈んでいるから。

死んだのは光ではない。

もしかしたら、ようの心の一部であり、私たち自身の記憶の断片なのかもしれない。

この記事のまとめ

- 光の死因は“滑落事故”によるもの

- ようの証言だけが語る死の真実

- “戻ってきた光”への違和感と不在

- 喪失と再会が共存する物語構造

- 事故死がもたらした感情のねじれ

- 描かれない余白が生む“死の問い直し”

- 光の死を忘れられない理由の輪郭