『光が死んだ夏』──そのタイトルの響きに、どこか不穏な余韻を感じた人も多いはず。

読後に広がるのは、血や叫びよりも、静かでじわじわと心を蝕む“怖さ”。

そしてそれが、ふとした瞬間に現実の自分の記憶と結びついてしまう“鬱の余韻”。

この記事では、本作のあらすじを整理しながら、「なぜこの物語がここまで怖く、苦しく感じるのか」を、心理描写や演出、構造的な仕掛けから解き明かしていく。

📌この記事を読むとわかること

- 『光が死んだ夏』のあらすじと物語の核にあるテーマ

- なぜ“怖い”と評されるのか──恐怖演出の本質

- “鬱になる”と言われる理由と心に刺さる描写の構造

- BL的な表現と“曖昧な関係性”の意味するもの

- 読後に残る“痛みと問い”──この作品が私たちに残すもの

『光が死んだ夏』あらすじ──親友の“違和感”から始まる物語

田舎の、どこまでも静かな夏。

川の音、蝉の声、誰もいない坂道──そんな風景の中に、“光”はいた。

でも、その光は、よしきの知っている“光”とは、どこかが違っていた。

この物語は、「よく知っているはずの誰かが、別人に見える」という違和感から始まる。

そしてその小さなズレが、やがて取り返しのつかない“真実”へと繋がっていく。

田舎の夏、親友と“そっくりな誰か”

主人公・よしきは、田舎の集落で暮らす中学生。

唯一の親友である光と、毎日のように他愛のない日常を共有していた。

ある日、光が川で転倒し、数日後に戻ってきた──

だが、その“光”は、以前とはどこかが違っていた。

笑い方、言葉の端、よしきとの思い出のズレ。

小さな違和感が、じわじわとよしきの心を侵食していく。

違和感が積み重なり、日常が少しずつ壊れていく

その違和感を言葉にできないまま、よしきは“いつもの夏”を装う。

だが、周囲の人々が見せる微妙な態度、光の記憶の欠落、そして自身の不安が、よしきの現実認識を歪ませていく。

日常は壊れたようには見えない。

でも、その裏では、「もう戻れないところまで来てしまった」という、底知れぬ恐怖が広がっている。

“光の正体”と衝撃の真実

やがて物語は、よしきが目を背けていた事実と向き合わせる。

──本物の光は、もうこの世にいない。

今、よしきの隣にいる“光”は、別人が成り代わった存在だった。

なぜ、そんなことが起きたのか。

その背景には、人間の孤独と罪悪感、そして“自分を必要としてくれる誰か”を求める心の深淵があった。

このあらすじの終点で、読者は静かに思い知ることになる。

この物語は、“誰かが死んだ”という話ではなく、“信じていた日常が死んだ”という、もっと怖くて痛い話なのだ。

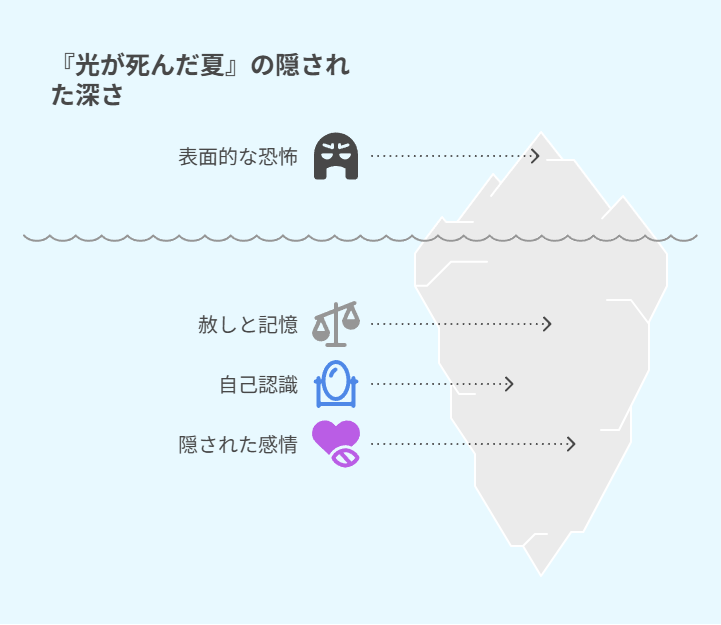

なぜ『光が死んだ夏』はこんなにも怖いのか

『光が死んだ夏』を読んで、怖いと感じた人は多い。

けれどその“怖さ”は、幽霊や殺人のような明快な恐怖とは違う。

心の奥にじわじわと染みこみ、気づけば現実の自分の記憶と重なってしまうような怖さだ。

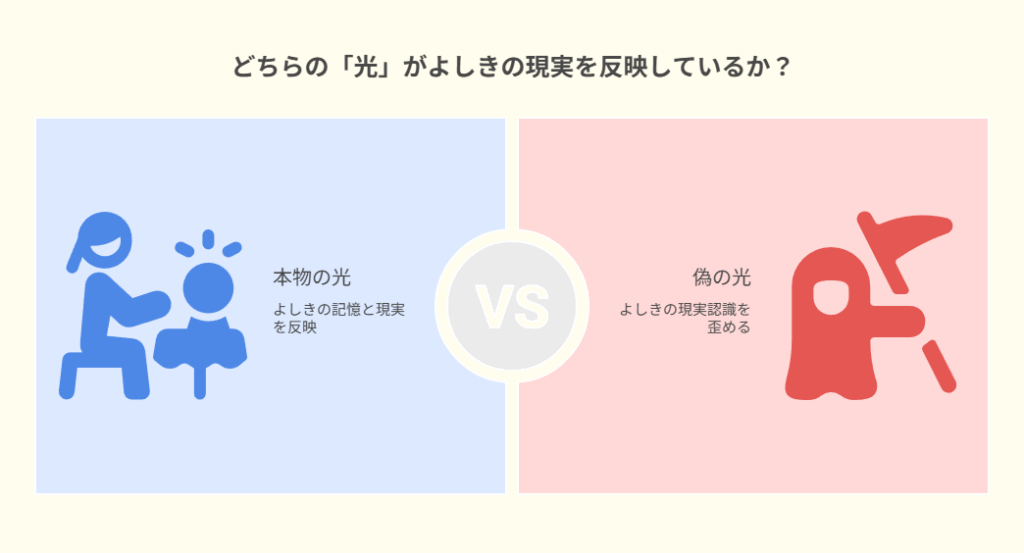

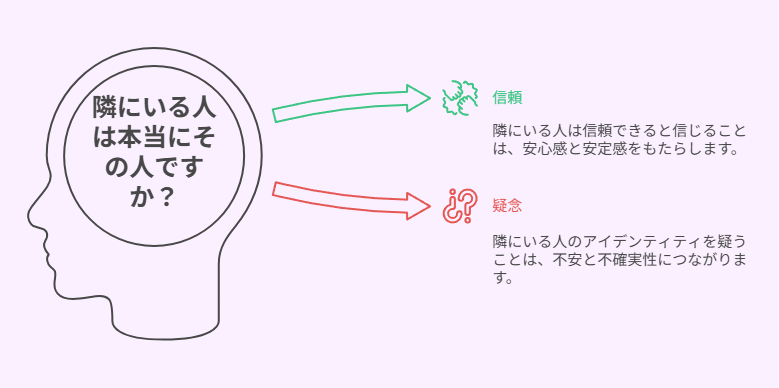

それはつまり、「自分の隣にいる誰かが、本当に“その人”だと証明できるか?」という問い。

この物語が怖いのは、読者にその問いを──日常の中にある“不安の種”を──そっと忍ばせてくるからだ。

静かな日常に忍び寄る“人間の怖さ”

この作品で描かれるのは、目に見える怪物でも、血まみれの事件でもない。

怖いのは、「人間が人間を演じられる」という現実だ。

“光”という存在は、確かに優しく、親しげで、違和感を感じるにはあまりにも自然だった。

でもよしきは気づく──この光は、あの光じゃない。

そして読者もまた、知らず知らずのうちに、その“違和感”をよしきと一緒に抱えることになる。

誰も叫ばないのに怖い──音のない恐怖演出

ホラーによくある“音”や“絶叫”は、この作品にはほとんどない。

その代わりにあるのは、沈黙と間、そして表情のズレだ。

読者は“光”の一言に引っかかり、よしきの沈黙に息を詰める。

ページをめくるたび、「今、自分は何かおかしいものを読んでいる」という居心地の悪さが積み重なっていく。

それがやがて、誰かに背後から見られているような感覚を生むのだ。

「こいつ、本当に光なのか?」という読者への問い

『光が死んだ夏』は、よしきが“光”に向けた疑念を描いているだけではない。

同時に、読者に「あなたの隣の誰かは、本当にその人ですか?」と問いかけてくる。

誰かを信じるということ。

それがどれだけ不確かで、どれだけ脆いものか。

そして、“信じようとした自分”が、どれだけ現実から目を逸らしていたのかを、物語は静かに突きつける。

だからこの物語は、怖い。

ホラーだからではなく、「これは私のことかもしれない」と思ってしまう怖さが、確かにそこにある。

“鬱になる”と言われる理由とは──感情を抉る描写たち

『光が死んだ夏』が“鬱になる漫画”と語られるのは、ただ暗い展開が続くからではない。

むしろ、読者の心の奥にある「触れてほしくない記憶」を、静かに撫でてくるからこそ苦しくなるのだ。

この物語が描くのは、「赦せなかった自分」「信じきれなかった誰か」に向き合わされる体験。

だからこそ、読者は“他人の話”として読めず、気づけばページの向こうに“自分”が映っている。

罪悪感と自己否定を映す少年たちの視線

よしきは、光を救えなかった。

“本物の光”を失ったあと、彼はその罪を忘れることも、赦すこともできなかった。

そして“光になった少年”もまた、誰にも必要とされず、名前さえ与えられずに生きてきた。

ふたりの視線はいつも他人ではなく、自分自身に向いている。

その視線の奥にある、言葉にできない自己否定が、読む者の胸を締めつける。

救いのない関係性と、希望のない再生

ふたりは互いにとって“最後の居場所”だった。

でもその関係は、真実の上には成り立っていなかった。

依存、欺瞞、埋められない喪失感。

どこまでいっても光は戻ってこないし、“なりかわり”は本物にはなれない。

それでも、ふたりは離れられないまま、静かに壊れていく。

その“どうにもならなさ”が、物語を読む私たち自身の未解決の傷と重なってしまうのだ。

読者自身の記憶を抉る“リアルな痛み”

この作品が“鬱”と呼ばれる最大の理由は、感情の描写があまりにもリアルだから。

たとえば──

・何も言えずに、大事な人を失ってしまった記憶

・気づかないふりをして、壊れていく関係を見ていた記憶

・「自分がもっと○○していれば」と、何度も後悔した夜

そういった“自分の過去とつながる感情”を、作中の描写が丁寧にえぐってくる。

読者は、フィクションとして読み始めたのに、気づけば自分自身を読み返している。

──それが、この物語が“苦しい”と感じる本当の理由なのだ。

『光が死んだ夏』は何を私たちに残すのか

この物語は、真実が明かされ、関係が崩れ、何も救われないまま終わっていく。

でも、その虚無のなかに、言葉にできない「何か」が確かに残る。

『光が死んだ夏』を読み終えたあと、私たちはただ「怖かった」「しんどかった」とだけ言ってページを閉じるわけにはいかない。

むしろそのあとに広がるのは、自分の過去や誰かとの関係にそっと触れられたような、静かな痛みだ。

「赦すこと」と「忘れないこと」のあいだで

よしきは、自分を赦すことができなかった。

“なりかわった光”を受け入れながらも、それが贖罪であることを誰よりも分かっていた。

そして読者もまた、自分が過去に犯してきた“見て見ぬふり”や“すれ違い”を思い出す。

赦すことと、忘れないことは、似ているようでまったく違う。

そのあいだで、ずっと揺れていたのは、よしきだけじゃなく、私たちも同じなのだ。

怖いのに忘れられないのは、“どこかに自分がいるから”

『光が死んだ夏』がこれほど読者の記憶に残るのは、そこに「他人の物語」として処理できない何かがあるから。

「この人、本当に自分の知ってる人なのかな?」

「自分が気づかないうちに、大切な何かを壊してしまってたんじゃないか?」

そんな不安が、一度でも胸をよぎったことのある人にとって、この物語はただのフィクションではいられない。

どこかに自分がいる気がして、怖くて、でも目が離せなくなる。

そんな感覚こそが、本作の真の“恐怖”なのかもしれない。

痛みの先でしか見えない、名前のない感情

この作品には、「恋」や「友情」といったわかりやすい言葉がほとんど出てこない。

でもそこには確かに、誰かと繋がりたい、認められたい、赦されたいという願いが満ちている。

それらの感情は、簡単には言葉にならない。

でも、ページを閉じたあと、心のどこかにそっと残る。

──それこそが、『光が死んだ夏』が読者に残す、最も深い“痕”なのだ。

まとめ

『光が死んだ夏』は、ただのホラー漫画ではない。

怖さの正体は、日常に潜む“違和感”であり、誰かを信じたいと願う気持ちの裏にある不安だった。

鬱になると言われるのは、残酷な展開や救いのなさだけではなく、登場人物たちが抱える痛みがあまりにも自分に似ていたから。

読者は気づかないうちに、自分の記憶や後悔と向き合わされてしまう。

そしてこの物語が残すのは、決して「答え」ではない。

あのとき、自分は誰かの“痛み”に気づけていたのか──そんな問いが、ページの向こうから静かに響いてくる。

読むことで救われるわけじゃない。

でも、この物語を通して過去の自分と少しだけ目を合わせられる、そんな読後感がたしかに残る。

それこそが、『光が死んだ夏』が多くの人の胸に深く残り続ける理由なのかもしれない。

この記事のまとめ

- 『光が死んだ夏』の“怖い”の正体は、日常に潜む不安

- 読み進めるほどに心を蝕む、静かな恐怖の演出

- 「鬱になる」と言われるのは、感情のリアルさゆえ

- よしきと“光”の関係が映す、罪と赦しの物語

- 読み終えたあとも残る、問いと痛みの余韻