『光が死んだ夏』──このタイトルを目にしたとき、何かが胸の奥で静かにざわめく。

「光が死んだ」というたった一行に、誰かの青春と喪失が凝縮されているような気がして。

でも、この物語が本当に描こうとしたのは“死”ではなく、“それでも生きていくこと”だったのかもしれない。

今回は、完結した本作のネタバレを含む考察として、「光の正体」や「衝撃の結末」、そして“なぜこの作品が心に刺さるのか”を言葉にしていく。

- 『光が死んだ夏』の物語構成とジャンル的特徴

- 作中で描かれた「光の正体」の真実とその意味

- なぜこの結末が“心を抉る”ほどに刺さるのか

- よしきと“光になった少年”が背負った感情の正体

- 本作が描いた「赦し」と「再生」の物語的意義

『光が死んだ夏』の物語概要とジャンル構成

『光が死んだ夏』──そのタイトルに込められた違和感に、読者は最初から引きずり込まれる。

それは“比喩”かもしれないし、“事実”かもしれない。

でも読み進めていくうちに、誰もが思うのだ。

「ああ、これは“光”が死んだ夏じゃなくて、“自分の中の何か”が死んだ夏の物語なんだ」と。

この作品は、田舎の静けさと、心の奥に巣食う恐怖と痛みが交錯する物語。

ジャンルを一言で定義するのは難しいけれど、これはきっと、“人間の本性”を暴く寓話だ。

静かな田舎に潜む“違和感”が物語を動かす

舞台は、どこにでもある田舎の集落。

山に囲まれ、蝉が鳴く午後。道路の真ん中を二人乗りの自転車がゆっくり進んでいく。

そこにいたのは、よしきと、彼の親友光。

けれどある日──「光が別人になっていた」。

笑い方が違う。話し方が違う。記憶も曖昧。

ほんの些細な“ズレ”が、やがてよしきの心を深くえぐり始める。

ジャンルはホラーではなく「喪失と再生の青春劇」

“入れ替わり”や“死んだはずの人間が帰ってくる”という展開は、確かにホラー的だ。

でもこの作品に漂うのは、恐怖よりも哀しさだ。

怖いのは怪異ではない。

怖いのは、「親友を信じきれない」という現実であり、「信じたふりをしてしまう弱さ」だ。

そう、この物語はホラーではない。

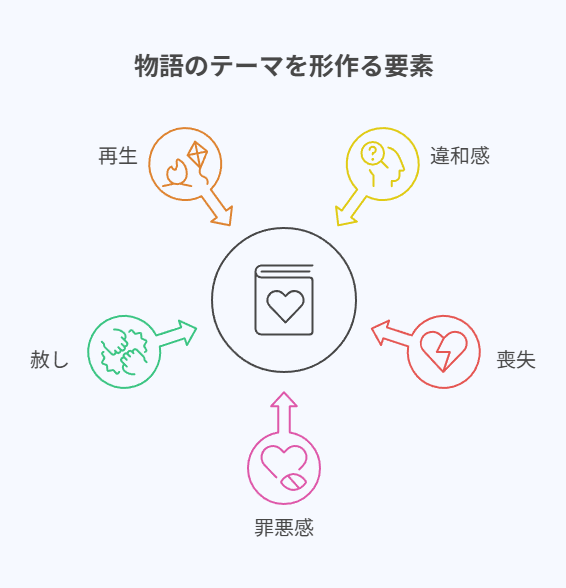

喪失、罪悪感、赦し、そして再生。

そのすべてが、少年たちの静かな夏に詰まっている。

序盤〜中盤は“信頼と不信”の心理劇

読者が最初に感じるのは、「あれ?」という小さな違和感。

けれど、その“あれ?”は次第に確信へと変わっていく。

光の表情が違う。声色が違う。記憶が曖昧。

──でも、どうしても「嘘だ」と言い切れない。

信じたい。でも、信じきれない。

受け入れたい。でも、どこかが怖い。

それは作中のよしきだけでなく、読者自身の過去にも刺さる感情。

人間関係における“曖昧な狂気”が、読者の心の奥をそっとえぐってくる。

光の正体とは──なぜ「光」は“光”ではなかったのか?

「こいつ、本当に光なのか?」

──この問いは、物語を読む私たちの心にずっと刺さり続ける。

目の前にいるのは、確かに“光”の姿をしている。でも、彼はもう、よしきの知っている“光”ではなかった。

本作最大の謎であり、最も痛ましい真実。

それが、この「光の正体」にまつわるエピソードだ。

よしきの親友「光」は、ある日突然“別人”になった

光はよしきの“唯一の親友”だった。

優しくて、真面目で、どこか不器用。でも、確かに信じられる存在だった。

そんな彼が、ある日突然──“別の何か”に置き換わる。

「なぜか話し方が違う」

「光が知らないはずのことを知っている」

「大好きだったゲームに無関心」

それはまるで、“心”だけを入れ替えられたような存在。

姿かたちは同じなのに、確実に“別物”だった。

“入れ替わり”の真相──田舎の闇と少年の選択

やがて明らかになるのは、よしきと光、そしてもうひとりの少年の過去。

──ある出来事を境に、「光」は死んだ。

そしてその死を隠すために、よしきは“誰か”に光の姿を重ねてしまった。

その“誰か”とは、虐げられ、名前も持たずに生きてきた少年。

よしきは、自分の罪から逃げるために、「光の姿をした誰か」を受け入れてしまったのだ。

それは、優しさでもあったし、罪でもあった。

「本物の光」は、どこで死んだのか?

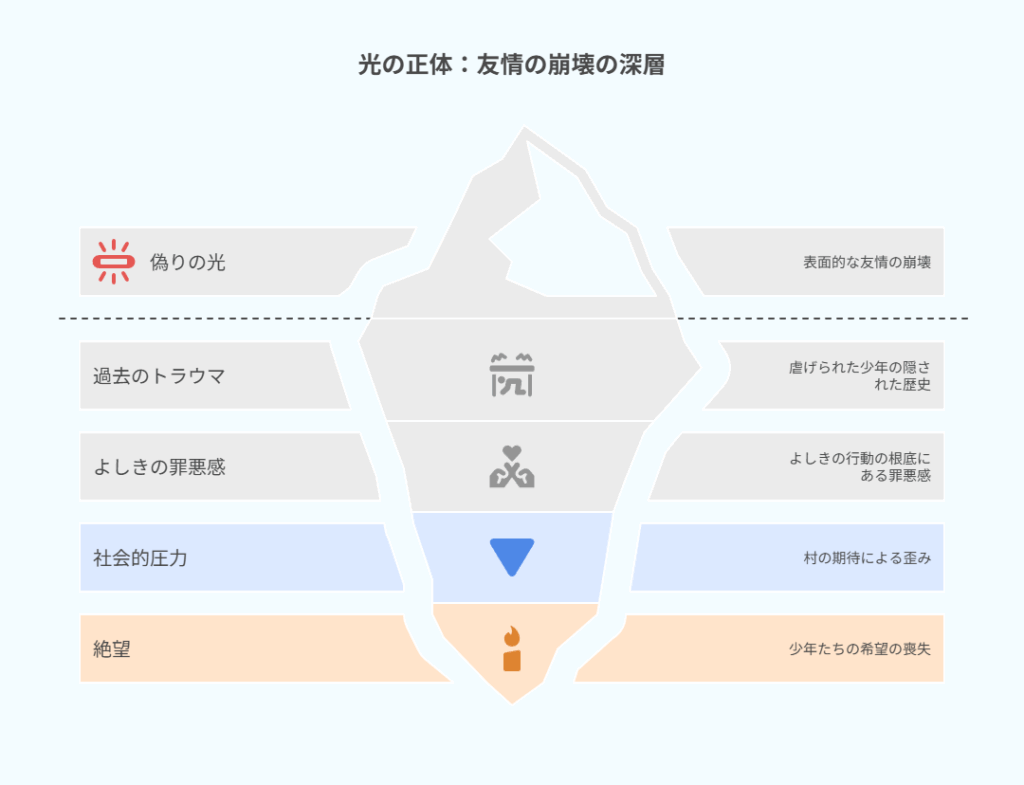

光の死は、偶然ではない。

むしろ、それは“静かに積み重なった人間関係の歪み”がもたらした必然だった。

よしきの心の闇、田舎の村社会の圧力、そして「もう戻れない場所まで来てしまった」という少年たちの絶望。

光が死んだのは、肉体としての死だけではない。

彼が信じた友情、誠実さ、世界そのものが、壊れてしまったのだ。

だから、「光」はもう、どこにもいなかった。

“なりすまし”は罪か、それとも救いか

では、光になりかわった少年は“悪”だったのか?

──答えは簡単ではない。

彼は、何も持たずに生まれてきた。

暴力に晒され、名前すら呼ばれず、生きることを“許されなかった”存在。

そんな彼にとって、「光になること」は、初めて“自分として生きられる希望”だった。

よしきにとっても、それは逃避であり、贖罪でもあった。

ふたりの“嘘”と“罪”は、同時に“救い”でもあった。

だからこそこの物語は苦しい。

誰も悪くないのに、誰かが傷ついてしまう。

この矛盾こそが、『光が死んだ夏』という物語の核なのだ。

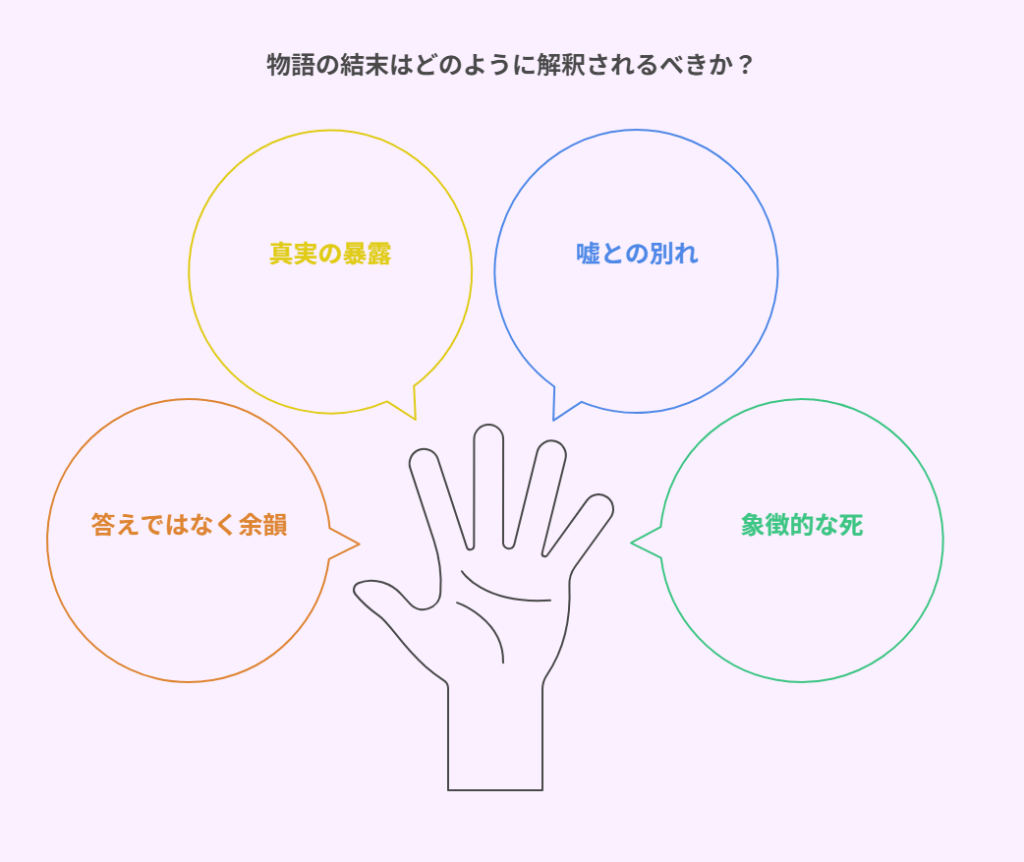

物語の結末と“完結”の意味──なぜこの終わりが心を抉るのか

『光が死んだ夏』は、ただ謎が解かれるだけの物語ではない。

結末に辿り着いたとき、読者の心に残るのは「答え」ではなく「余韻」だ。

誰かを赦したかった気持ち。

誰かに赦されなかった罪。

──そのすべてが、ページを閉じたあとも胸の中でじっと疼き続ける。

終盤で明かされる“あの出来事”の全貌

最終巻では、ついに“本当の光”の死の真相と、その死を巡るよしきの葛藤が描かれる。

光は、偶然ではなく、よしきの過失によって命を落とした。

それは突発的な事故でも、誰かの悪意でもなかった。

ただ、ほんの少しの「気づき」や「勇気」があれば、防げたはずのものだった。

だからこそ、よしきは光の死を受け止められなかった。

彼は、光を失った瞬間、もう一度光を創り出してしまった。

──それが、あの“なりすまし”の始まりだった。

ラストシーンが意味するもの──“本物”との別れ

物語の終盤で、よしきは“光のふりをしていた少年”と真正面から向き合う。

ふたりは互いに、自分の嘘と、罪と、愛しさをすべて曝け出す。

そして最後に、よしきは語る。

「──やっぱり、お前は光じゃない」

それは嘘に終止符を打つ言葉であり、嘘で守ってきた絆を断ち切る決意でもあった。

でもそれは同時に、初めて“彼”をひとりの人間として認めた瞬間でもある。

「光じゃないお前」として、彼に初めて名前が与えられる。

その瞬間、この物語はようやく“終わる”ことを許されるのだ。

「光が死んだ」の本当の意味とは

タイトルにある「光が死んだ夏」。

それは文字通りの死だけを意味していない。

死んだのは、よしきの無垢な心だったかもしれない。

あるいは、誰かを信じることの美しさだったのかもしれない。

そして同時に、もう戻らないあの夏、そのものでもあった。

“光”という名前には、少年たちが守ろうとしたものすべてが詰まっていた。

だからこそ、それを失うということは──生きながらにして、何かを殺してしまったということだった。

読後感が“静かな痛み”になる理由

この作品の読後感は、決して派手なものではない。

けれど、いつまでも胸の奥に残り続ける。

それはきっと、この物語が「人間が犯す小さな嘘」を優しくも鋭く描いているからだ。

私たちもまた、誰かに本音を隠したり、罪を曖昧にしたりして生きている。

だからこそ、“光の死”は他人事じゃない。

この痛みは、フィクションの中の誰かの痛みではない。

──かつての自分が見て見ぬふりをした感情そのものなのだ。

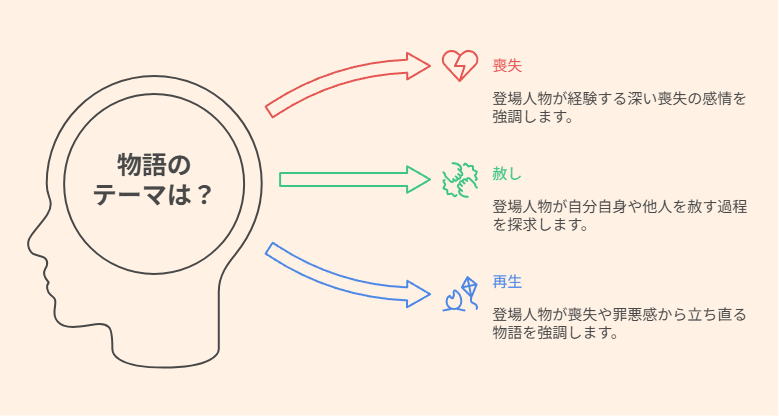

『光が死んだ夏』が描いたもの──喪失、赦し、そして再生

この物語に登場するのは、ただの“中学生”たちだった。

けれど彼らが経験したのは、大人ですら簡単には言語化できないほどの、深く重い「喪失」だった。

『光が死んだ夏』は、光を失い、自分を赦し、誰かを再び受け入れるまでの物語。

──それは、“誰かに傷つけられた人”ではなく、“誰かを傷つけてしまった人”の再生の物語なのだ。

よしきの罪悪感と贖罪

光の死に向き合えなかったよしき。

でもその理由は、決して「逃げたかったから」だけではない。

“自分のせいで死んだ”という想いは、誰かから責められるより何倍も重い。

よしきはずっと、自分で自分を許せなかった。

その後ろめたさが、“光じゃない誰か”を受け入れる動機になっていた。

嘘だとわかっていても、罪悪感を癒す何かがほしかった。

それが、彼の「贖罪としての共犯」だったのだ。

“光”が抱えていた孤独と願い

“光として生きていた少年”にも、彼なりの痛みがあった。

本当の彼は、名前を持たず、愛されず、存在すら否定されていた。

そんな彼にとって、光の姿は“仮面”ではなく、“初めて人として扱われた証”だった。

誰かに呼ばれ、必要とされ、親友として振る舞える。

その時間は、嘘だったかもしれない。

でも彼の中では、確かに“本物の記憶”になっていた。

だからこそ、最後の別れが彼にとっても、再生の一歩になったのだ。

「死」と「生」の境界で問われる“人間性”

本作が問いかけるのは、“嘘”や“罪”の是非だけではない。

それよりも「人はどこまで、誰かを信じられるのか」という根源的な問いだ。

信じた相手が“別人”だったとき。

赦せないはずの相手に、心が揺れてしまったとき。

──それでもなお、「生きてほしい」と思ってしまうこと。

そこには、答えのない感情の濁流が渦巻いている。

この物語は、人間の弱さと優しさが、同じ場所から生まれているという事実を静かに突きつけてくる。

まとめ

- 『光が死んだ夏』は、ただの“入れ替わり”や“なりすまし”を描いたサスペンスではない。

少年たちの罪と赦し、そして喪失の先にある“再生”を描いた物語である。 - 「光の正体」は、読む者に「本物とは何か」「信じるとは何か」を問いかけてくる鏡だった。

それは他人の話ではなく、私たち自身の“記憶の中の光”と向き合う行為でもあった。 - 完結した結末は、“答え”よりも“静かな余韻”を残す。

嘘も罪も、誰かを想った結果だった──そんな矛盾ごと抱えて生きていく強さが、そこにはあった。 - この物語を読み終えたあと、あなたの中の“光”もまた、静かに息を吹き返すかもしれない。

この記事のまとめ

- 『光が死んだ夏』は喪失と赦しを描く青春劇

- 光の正体は“なりすまし”と罪の象徴

- 親友の死を受け入れられなかった少年の贖罪

- 「光じゃない誰か」もまた救いを求めていた

- 完結した結末は静かな痛みと余韻を残す

- 信じることと赦すことの境界を描く物語

- タイトルの“光”には過去の自分も重なる

- 真実よりも「それでも共にいたい」想いが胸を打つ