「読んでみたけど、正直つまらなかった」

その感想を責めることはできない。なぜなら、『ガチアクタ』という作品は、読者に“能動的な読み取り”を求めるタイプの物語だからだ。

グラフィティ、ゴミ社会、差別、階層構造──

題材も描写もスタイリッシュで刺激的だが、その裏には“消化不良になりやすい構造”が潜んでいる。

この記事では、「つまらない」と言われる背景をひとつずつ紐解きながら、作品と読者のあいだにある“すれ違い”の正体を考察していく。

🔍 この記事を読むとわかること

- 『ガチアクタ』が「つまらない」と言われる背景とその構造的要因

- 設定や世界観が一部の読者に届きにくい理由と導入の壁

- キャラクターや感情描写が“共鳴しづらい”と感じる読者の視点

- 圧倒的なビジュアルが、かえって“感情の距離”を生むジレンマ

- 「つまらない」と感じることに罪悪感を抱かなくていいという優しさ

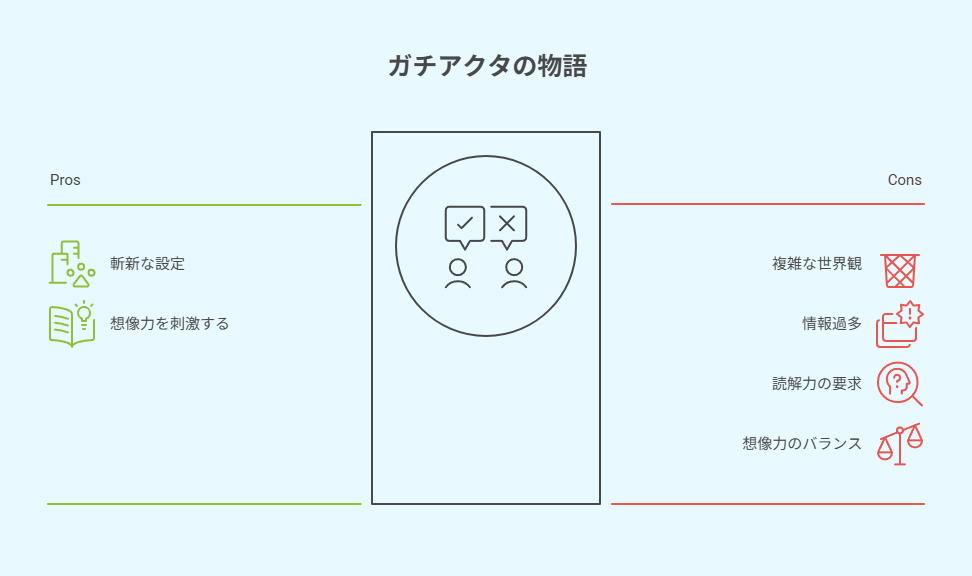

設定と世界観が“複雑すぎる”という声

まず最初に挙げられるのが、独特すぎる世界観だ。

『ガチアクタ』の舞台は「ゴミ」をキーワードにした階層社会。その設定自体は斬新で魅力的だが、その説明が作中でほとんどなされないまま展開が進むため、読者は“何が起きているのか”を把握するのに苦労する。

序盤の情報量と導入のハードル

第1話から全力で世界観に突っ込むスタイルは、ある意味『呪術廻戦』や『チェンソーマン』にも似ている。

だが『ガチアクタ』の場合、そのスピード感が読者の理解を置き去りにするリスクをはらんでいる。

登場する用語、構造、キャラの立場…説明が“言葉足らず”なぶん、作品に没入するには相当の読解力が求められるのだ。

ゴミ社会という独自設定の咀嚼難易度

「ゴミを捨てる側/捨てられる側」という構造は鋭いテーマだが、それが物語にどう影響するかの見通しが序盤では見えづらい。

結果として、読者は「よく分からないまま勢いで読み進めてしまう」ことになり、後でモヤモヤを抱えることになる。

この“飲み込みきれなさ”が、「なんかつまらない」という感想に変わる瞬間でもある。

読者に委ねすぎる“想像の余白”

本作は、説明しないことで“考えさせる余白”を生む作風だ。

だが、その意図がすべての読者に刺さるわけではない。

物語の全体像やキャラの目的が見えてこないまま続く展開は、「ストレス」として積もる読者も多い。

想像力の余地と、伝えるべき最低限の情報──そのバランスの取り方こそが、賛否の分かれ目なのだ。

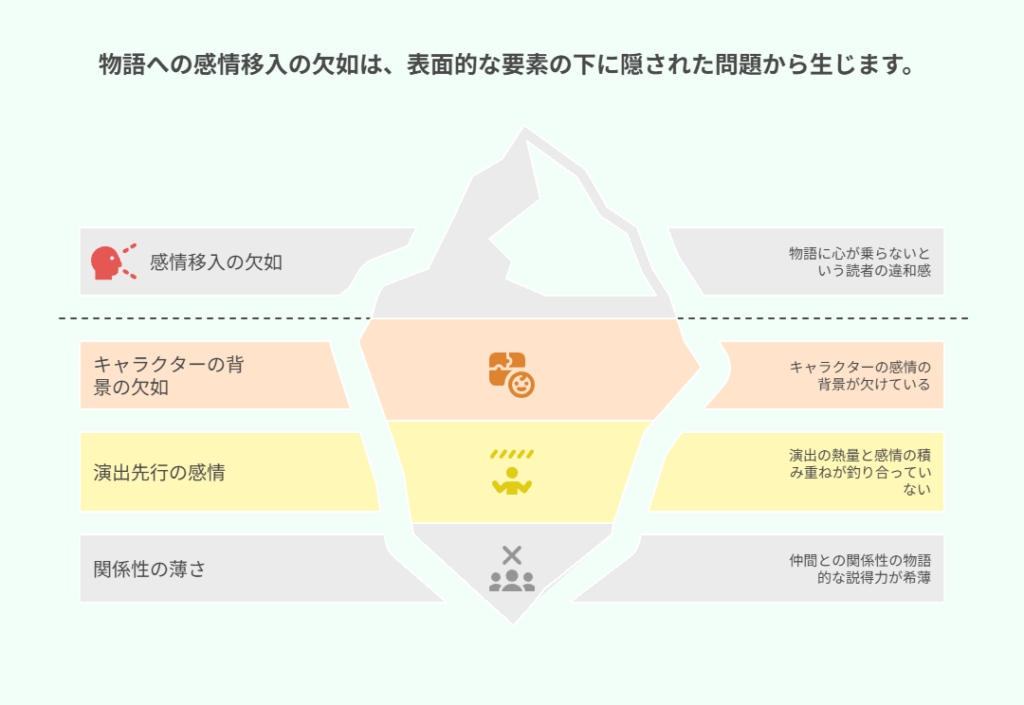

キャラや展開に“感情移入できない”という意見

アクションも構図もかっこいいのに、なぜか物語に“心が乗らない”。

そんな違和感を抱く読者は少なくない。特に目立つのは、キャラへの感情移入のしづらさと、展開の温度感のズレだ。

それは決して“キャラが魅力的でない”という単純な話ではない。

共鳴のための「助走」が描かれていない──そこにひとつの原因がある。

主人公ルドに共感できない理由とは

ルドは激情型で衝動的だ。だが、その感情の背景や“なぜそうなるのか”の描写が足りないまま、叫びや怒りが先に来てしまう。

例えば、社会から差別を受ける描写や家族との関係は見せられているものの、「本人がそれをどう受け止めてきたか」の内面描写は少ない。

その結果、読者が彼の感情にリンクできず、「ただ怒っているように見える」と感じてしまうのだ。

感情の動線が“演出先行”になっている構造

『ガチアクタ』の演出は派手でドラマチックだ。だが、ときに演出の“熱量”と感情の“積み重ね”が釣り合っていないことがある。

たとえば、誰かが傷つく→怒る→バトル突入…という流れの中で、「なぜ怒ったのか」「どこで悲しかったのか」が描かれていないと、ただ流されているように映る。

見せ場のかっこよさと、心の動きのリンクが弱いと、読者の感情は置き去りにされる。

“仲間”との関係性の薄さと物語の温度差

ルドと行動を共にする仲間たちの描写も、どこか“機能的”に感じられるという声がある。

たしかに、キャラデザや個性は立っている。だが、「この人たちとどうして信頼しあえるのか」という物語的な説得力が希薄なのだ。

人間関係の“過程”をすっ飛ばした状態で展開されるドラマは、読者にとって「熱さ」ではなく「白け」に変わるリスクを孕んでいる。

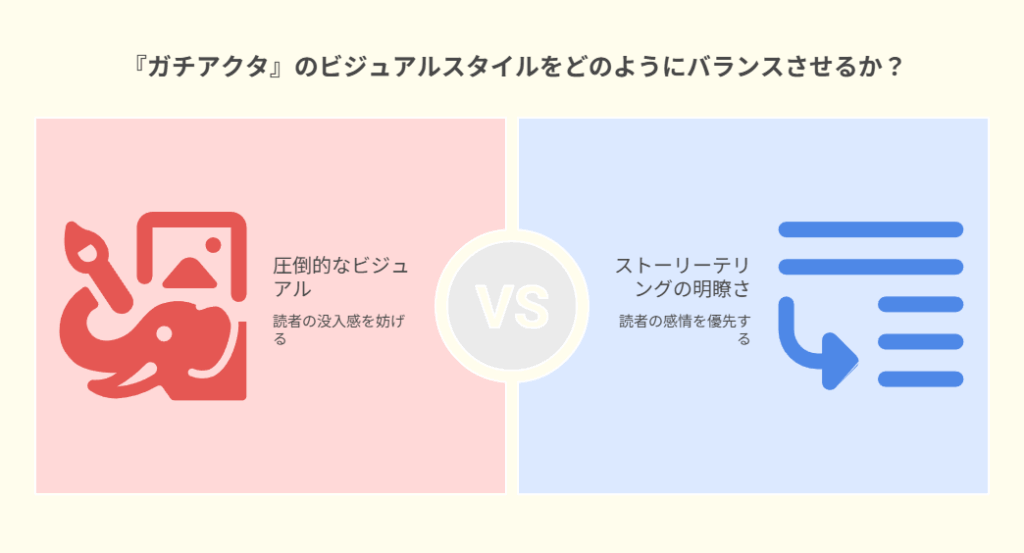

ビジュアルと演出が“スタイリッシュすぎる”という壁

『ガチアクタ』の強みでもあり、弱点ともなりうるのが、圧倒的なビジュアルセンスだ。

グラフィティをモチーフにしたアートスタイル、ダイナミックな構図、斜めの視線を誘導するコマ割り。

すべてが“新しい”と感じさせる反面、「情報過多」「視線誘導が難しい」「読後に疲れる」という声も少なくない。

グラフィティ×バトルの好みが分かれる理由

本作のバトルは“汚れ”と“アート”の融合だ。これは唯一無二のビジュアル体験だが、美学が前に出すぎて、「何が起きているのか分からない」という感想にもつながる。

エフェクト、背景、キャラの動きが混ざり合い、視線の置き場を失う読者もいるのだ。

ビジュアルの“強さ”が、物語の“わかりやすさ”を犠牲にしてしまう場面もある。

作画・構図はすごいのに“入り込めない”という矛盾

作画のクオリティや画力の高さは、業界内でも賞賛されている。だが、それがそのまま“読者の没入感”につながるかというと、答えはイエスではない。

むしろ、「魅せようとしすぎて、物語が止まっているように感じる」という逆効果になることすらある。

“すごい”けれど“入り込めない”──この矛盾は、作品が持つ芸術性の高さゆえのジレンマだ。

“読者の感情”より“作者の意図”が先行している印象

『ガチアクタ』は明らかに“伝えたいテーマ”を持った作品だ。差別、排除、社会構造…。

だが、そのメッセージ性が時折物語の“なめらかさ”を壊してしまう瞬間がある。

「読者がどう感じるか」よりも、「作者が何を描きたいか」が全面に出すぎているように見えるとき、読者の心はスッと引いてしまうのだ。

そこには、“届かない正しさ”の切なさがある。

まとめ

『ガチアクタ』が「つまらない」と言われる背景には、作品の個性そのものが持つ“鋭さ”と“難解さ”がある。

スタイリッシュで、挑戦的で、野心的──だからこそ、読む人を選ぶ。

物語をただ“追う”だけの読者には難解で、“咀嚼して受け止める”読者には深く刺さる。

そこにあるのは、善悪でも正誤でもなく、“合うか合わないか”という読書体験のグラデーションだ。

もしあなたが「つまらなかった」と感じたなら、それはあなたの感性が鈍いわけでも、作品が劣っているわけでもない。

ただ少しだけ、この物語とあなたの歩幅が違っていた──それだけのことかもしれない。

- 『ガチアクタ』が「つまらない」と言われる理由の掘り下げ

- 情報量の多さと独自設定がもたらす“読解の壁”

- 主人公や仲間に感情が乗らない構造的背景

- スタイリッシュすぎる演出が共感を遠ざける瞬間

- 「作品との距離感」が感想を分ける鍵