『光が死んだ夏』──このタイトルを見たとき、何か胸の奥がざわついた人は少なくないだろう。

これは「誰かの死」を描いた物語ではない。もっと不穏で、もっとやさしくて、もっと得体が知れないものを映している。

「面白い?」と問われれば、言葉に詰まる。けれど確かに、読後には心の奥に“何か”が残っている。

この記事では、そんな『光が死んだ夏』の評価と、なぜここまで「考察したくなる物語」になっているのかを、物語の構造・演出・感情のゆらぎに注目して読み解いていく。

📝この記事を読むとわかること

- 『光が死んだ夏』は“怖い”だけじゃない、読後に感情が残る静かな物語であること

- 絵・セリフ・間の演出が語る、言葉にならない違和感の正体

- 「面白い?」という問いにすぐ答えられない、“考察したくなる構造”の理由

- “光は死んだのか?” “ふたりの関係は何か?”──解釈の余白が読者に委ねられていること

- 高評価の背景には、読者の記憶や感情をそっと揺らす力があること

『光が死んだ夏』は面白い?──その問いに言葉を探す

「面白い漫画、教えてよ」

そう聞かれて、『光が死んだ夏』の名前を出すのは、少しだけためらいがある。

なぜならこれは、笑えるわけでも、爽快な逆転劇があるわけでもないからだ。

読んでみると、不穏で、静かで、何かがじわじわと侵食してくる。

ラストに驚きがあるわけじゃないのに、ページを閉じたあともしばらく感情が浮上してこない──そんな作品だ。

けれど、それでも確かに言える。「これは“面白い”作品だ」と。

その“面白さ”の正体を言語化すること。

それが、この記事の出発点になる。

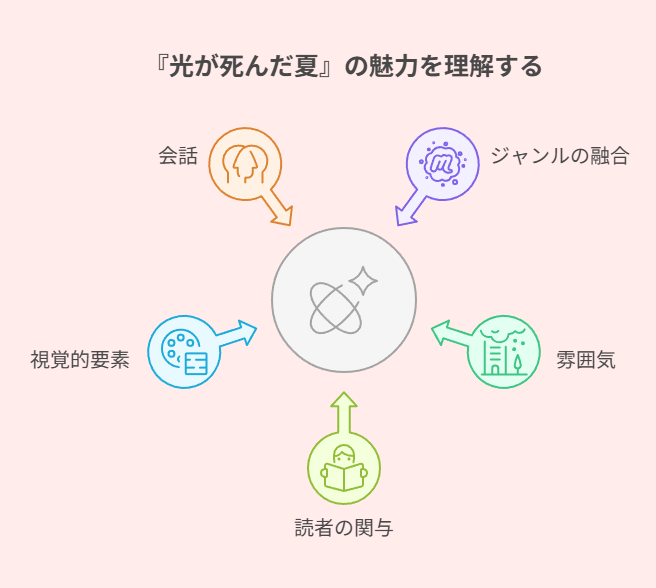

ジャンルの境界を溶かす物語

『光が死んだ夏』は、ホラーと青春と、微かな恋愛感情を混ぜ合わせたような

ジャンルの枠にとらわれない物語だ。

田舎の景色、方言、親しげな会話──そのどれもが、どこか懐かしい。

だがその“懐かしさ”の中に、小さな違和感がじっと息を潜めている。

「これは普通の日常なんだろうか?」

読み進めるほどに、私たちの中の“普通”が揺さぶられはじめる。

それは、ジャンルという言葉では定義できない“感覚の物語”だ。

読者の“体感”に語りかける構成

この物語は、何か大きな事件や激しい展開で読者を引き込むのではない。

むしろ、「何も起きていないようで、何かがおかしい」という違和感を

ゆっくりと、じわじわと積み重ねていく。

そのテンポはあまりにも静かで、鈍く、やさしい。

そして、ふと気づくと取り返しのつかない“なにか”が変わってしまっている──。

そんな予感だけが、ページの隙間から漏れてくる。

これは、物語を“読む”というより“感じる”ための漫画なのだ。

評価される理由|絵と間と“言葉にならないもの”

『光が死んだ夏』が評価されている理由をひとことで言うのは難しい。

なぜならこの作品は、“何かが良い”というより、“何かが残る”からだ。

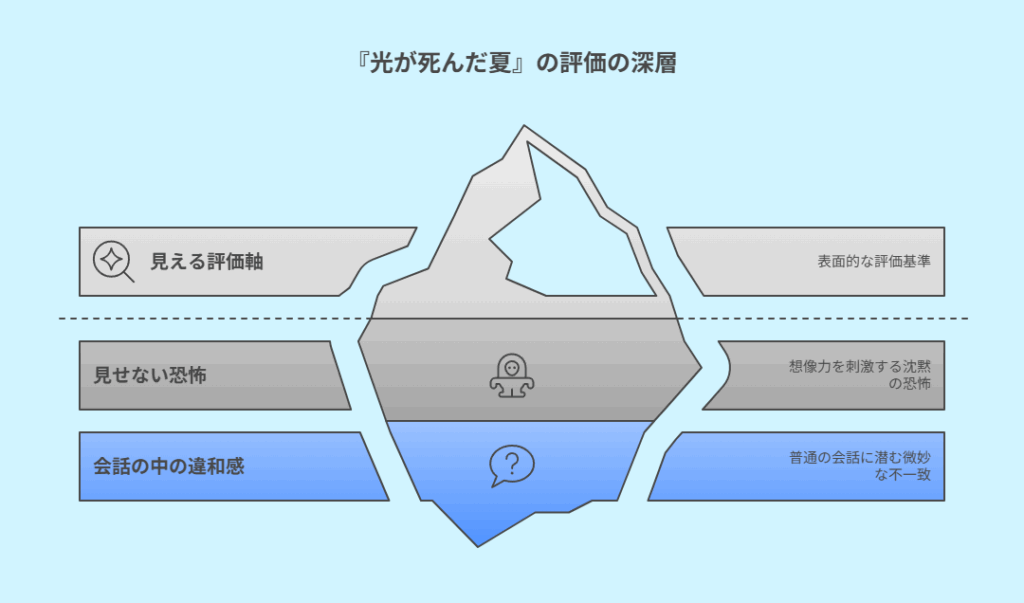

ネット上では、「画力が高い」「空気感がすごい」「考察がはかどる」といった言葉が並ぶ。

でも本当に読んだ人が魅了されるのは、そうした“見える評価軸”のさらに奥──

“言葉にならないもの”が確かに息づいているという、感覚そのものなのかもしれない。

“見せない恐怖”の演出

この物語には、血も叫びも、絶叫する展開もない。

だが、それでも怖い。

ページの隙間に“沈黙”がある。

その沈黙の中に、読者自身が感じている違和感が忍び込んでくる。

そして気づけば、誰かの顔が笑っているだけのコマにすら、「何かがおかしい」と感じてしまう。

この恐怖は、“描かないことで想像させる”という演出の極致だ。

だからこそ、読者の“想像力”に直接触れてくる。

“普通の会話”の中にある違和感

悠と“光”の会話は、ごく普通だ。

でも親しいからこそ気づく違和感が、あちこちに点在している。

呼び方の違い、返事のタイミング、些細な視線のずれ──

そういった“小さなひっかかり”が、読者の心にまるで棘のように残っていく。

特に、“光”があまりにも優しすぎる場面では、

「こんなやさしさ、光は持っていただろうか?」と疑ってしまう。

この優しさすら、“異物”として描かれているのだ。

その違和感の連なりが、“これは誰なんだ”という問いに繋がっていく。

それはつまり、「いま目の前にいる“光”を、信じていいのか」という

読者自身の信頼のゆらぎでもある。

『光が死んだ夏』が“考察したくなる物語”である理由

『光が死んだ夏』は、読了後に検索したくなる漫画だ。

「光は本当に死んだのか?」

「ふたりは何を失い、何を守ろうとしているのか?」

そんな問いが、読者の心にじっと居座り続ける。

それは作者が物語の“核”をあえて描かず、

読者自身の感情と記憶で補完させようとする構造を選んだからこそだ。

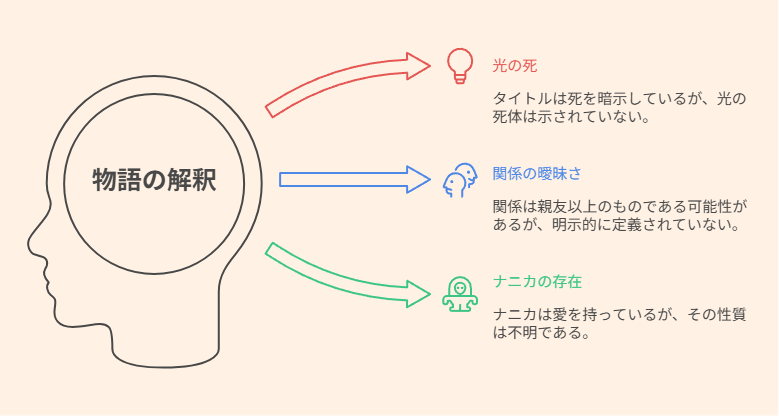

光は本当に“死んだ”のか?

タイトルは明言する──「光が死んだ夏」。

けれど作中で“光の死体”はどこにも出てこない。

むしろ「光の姿をしたナニカ」が、あまりにも自然にそこに居る。

そしてその“自然さ”こそが、恐怖の本質になる。

読者はふたりのやりとりを見ながら、

「これはあの光なのか?」という疑問を消せなくなる。

でも同時に、「もう戻ってこないかもしれない」とも感じてしまう。

“死”という言葉が持つはずの明確さをあえて曖昧にすることで、

読者の解釈が生まれる余白が作品に深く染み込んでいく。

ふたりの関係性が“言語化”されない

悠と光の関係は、“親友”という言葉ひとつでは収まらない。

読んでいると、そこに恋愛的な感情を読み取る人もいれば、

依存や喪失に似た、もっと深いものを感じる人もいる。

でも作中では、それを決して説明しない。

セリフも、視線も、空気も、全部が曖昧なまま揺れている。

だからこそ、読者はふたりの関係性に“自分自身の記憶”を重ね始める。

あのとき、失いたくなかった誰か。

あの夏、何も言えなかった心の震え。

それは考察というより、“自分に向けた再読”なのかもしれない。

“ナニカ”の存在と静かな侵食

光を乗っ取った存在──それは敵なのか、守護なのか。

作品はそれすら明確にしない。

ただ、わかるのは、その“ナニカ”が

確かに悠に対して愛のようなものを持っているということ。

その奇妙な優しさは、不気味なのにどこか心を掴んで離さない。

そして私たちは、「この“光”が消えるのも、怖い」と感じてしまう。

ここにあるのは、善悪では割り切れない“感情の物語”だ。

だからこそ、物語を理解するために、心を深く沈めるしかない。

まとめ

『光が死んだ夏』は、「面白い」という言葉だけでは片付けられない作品だ。

明確な答えもなければ、はっきりとした感情の出口もない。

けれど読者は、この物語を読み終えたあと、

「何かが確かに変わった」と感じてしまう。

それは、“光”が何者なのかという考察だけではなく──

「大切な誰かを失った記憶」や

「もう戻らない関係にしがみついた過去」を

私たち自身が再生してしまうからだ。

画力でも、構成でも、ジャンルでもなく。

この作品が評価されているのは、“感情を考察させる力”があるからだろう。

『光が死んだ夏』が残すのは、怖さでも、謎でもない。

それはきっと──

「あの夏、あの子はもういない」と気づいてしまった瞬間の、沈黙の痛み。

その沈黙に、あなた自身の物語がそっと重なるとき。

この作品は、ようやく完成するのかもしれない。

- 『光が死んだ夏』は静かに心を揺らす感情の物語

- “怖さ”よりも“違和感”が読者の記憶に残る

- 明確な説明を避けることで生まれる考察の余白

- “光”の正体と存在のゆらぎが物語を駆動させる

- ふたりの関係性は親友以上で、言葉未満

- 画力と間の演出が不穏と優しさを両立させる

- 読者は自分の記憶を通して物語を再構成する

- 「面白い?」と問うこと自体がテーマの一部