『光が死んだ夏』のキャラは、怖くない顔で、怖いことをしてくる。

それは突然の暴力でも、狂気の台詞でもない。ただ、“ふつう”を装ったまま、何かがズレていくのだ。

気づいた瞬間にはもう遅い。

「ずっと一緒にいたい」と笑うその顔が、本当に“あの人”のものなのか、わからなくなっている。

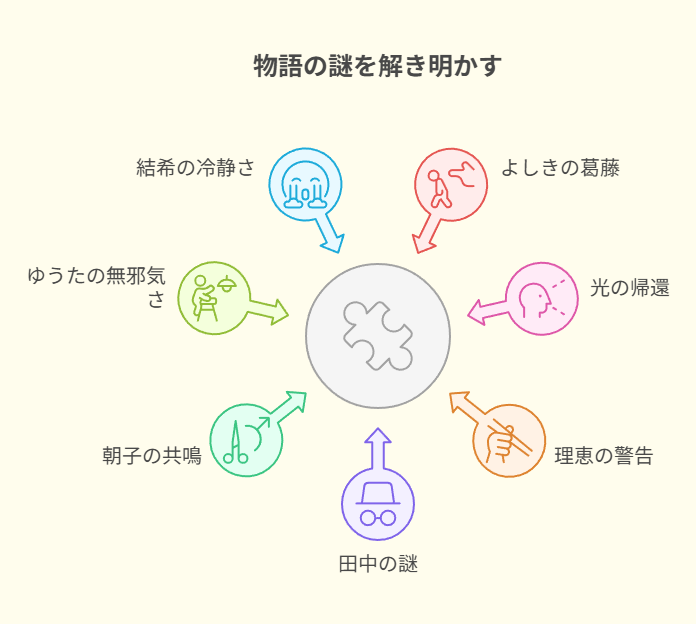

この記事では、『光が死んだ夏』の登場人物たちをひとりずつ解説していく。

名前や役割だけじゃない。彼らが何を隠しているのか、なぜ読者の心をざわつかせるのか、その“すれ違い”の構造にも踏み込んでいく。

- 『光が死んだ夏』の主要キャラ・登場人物の役割と関係性

- よしきと光、ふたりの“壊れかけた親しさ”の本質

- 暮林理恵や田中など、“違和感に気づいてしまった”周囲の人物たち

- なぜこの物語が“静かに怖い”と感じるのか──キャラ構造と心理の考察

- 登場人物を通して、読者自身の“記憶や痛み”がなぜ揺れるのか

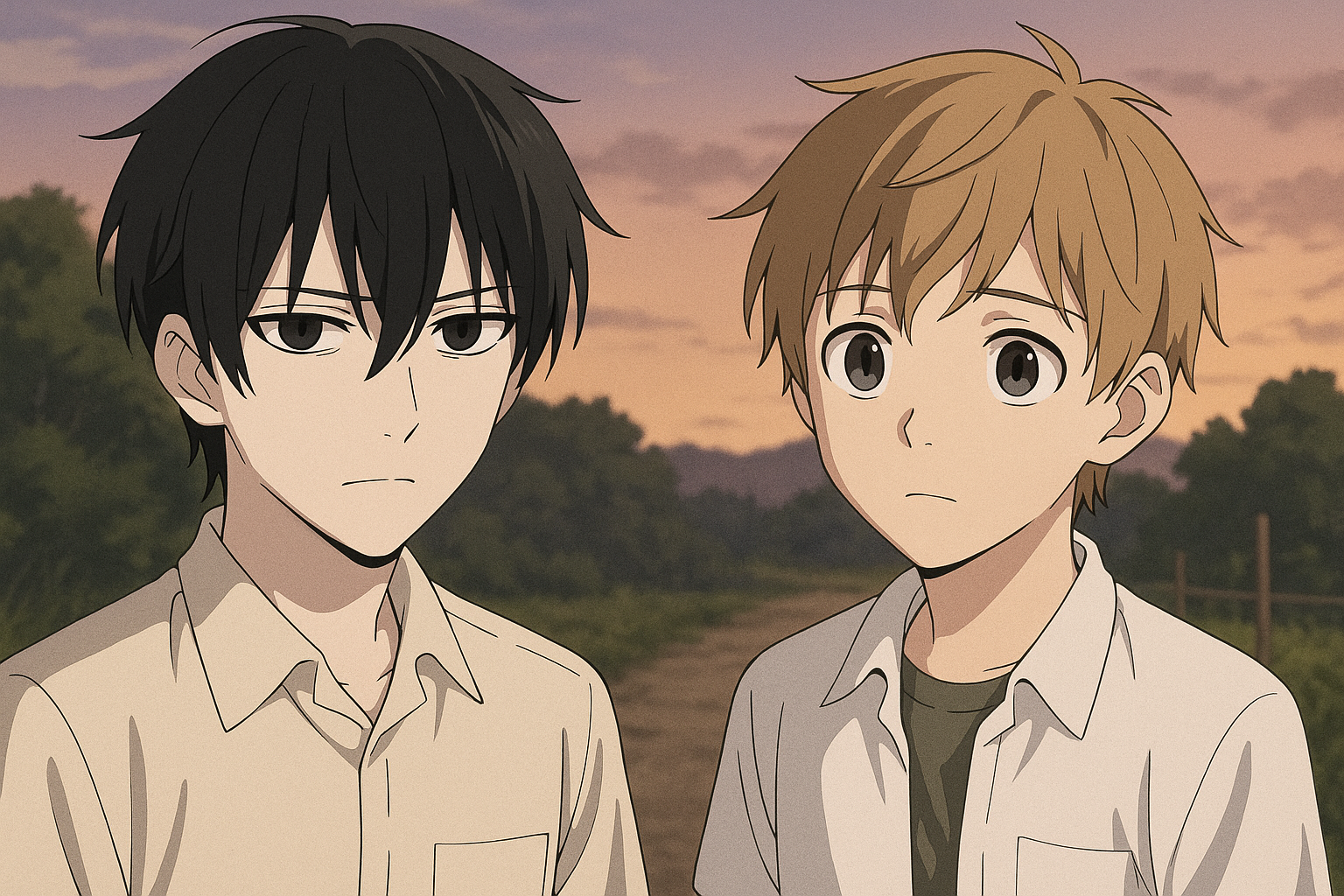

メインキャラ解説|“すれ違い”の中心にいるふたり

この物語は、ふたりの少年の関係から始まる。

それは親友とか、幼馴染とか、そんな簡単な言葉では言い表せない。

「ずっと一緒にいたい」と願ったことが、取り返しのつかない祈りになる——そんな物語だ。

辻中佳紀(よしき)|疑うしかないのに、信じたかった

クビタチ村という閉鎖的な山村に暮らす高校生。

光とは幼い頃からの親友で、彼の失踪から始まる“変化”の目撃者でもある。

よしきは、気づいている。

戻ってきた光が、光じゃないことを。

それでも、笑いかけるあの顔を、声を、歩調を、否定できなかった。

よしきの心の中には常に矛盾がある。

「これは光じゃない」という警鐘と、

「でも、もう一度信じさせてくれ」という甘えが、常に交差している。

彼の葛藤は、読者の中に眠っている“過去のあの瞬間”を呼び起こす。

誰かを疑ってしまったとき、信じたかったとき、本当は知っていたのに目をそらしたとき——そのすべてが、よしきの沈黙の中に宿っている。

忌堂光(ヒカル)/ナニカ|それは光の顔をした“異物”

光は失踪した。そして、「光」として戻ってきた何かが物語を動かしはじめる。

見た目も、声も、振る舞いも同じ。でも、どこか違う。

その“違和感”は、最初から最後まで名前を持たない。

彼(それ)は、異様なまでの親しさでよしきに迫る。

それは懐かしさでも、愛情でもない。ただただ、“光”という存在を完璧に演じようとする意志だけが見えてくる。

しかし読者は気づく。

このナニカは、ただの怪異ではなく、よしきの“願いの成れの果て”なのかもしれないと。

「光のままでいてほしい」というよしきの執着が、この存在に命を与えたのではないか——そんな妄想が、読者の中で膨らんでいく。

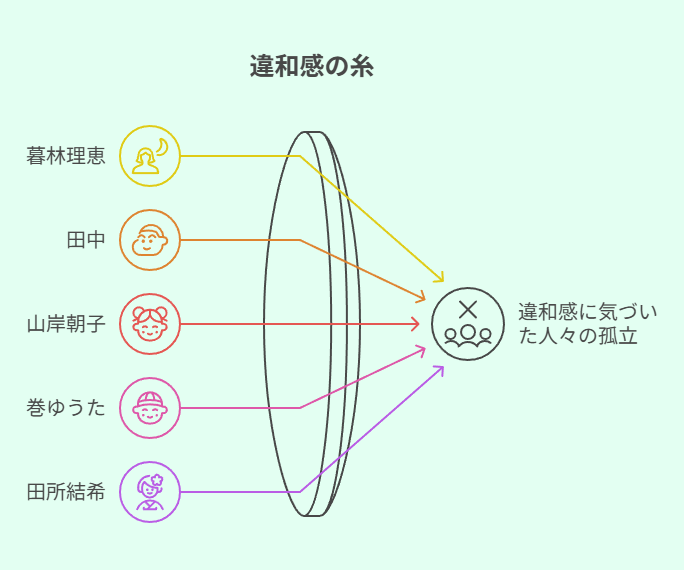

周囲のキャラたち|違和感に気づいてしまった人々

この物語の怖さは、「誰も何も叫ばない」ことにある。

人は見えない異常に目をつぶる。気づいてしまった者だけが、じわじわと孤立していく。

ここに登場するキャラたちは皆、“違和感に気づいてしまった側の人間”だ。

気づかなければ壊れずに済んだかもしれない。けれど、気づいてしまった──それだけで、もう元には戻れない。

暮林理恵|光に「違う」と言える、数少ない大人

霊感を持ち、村の中でも“見える側”にいる女性。

彼女は初対面で、光が“あの光”ではないと断言する。

大人だから怖くないわけじゃない。見えるからこそ、近づけないのだ。

佳紀に対しても、本当のことを言う代わりに、何も言わない優しさで距離を保とうとする。

この人の存在は、物語における“警告”そのもの。

言葉にならない不安を、大人は知っていて、それでも見なかったふりをする。

田中|人を装い、すべてを見つめる存在

彼は何者なのか──その答えは最後まで明かされない。

調査会社の人間であり、ハムスターを肩に乗せた飄々とした態度。だがその笑顔は、何かを隠している者の目だ。

田中の存在が気味悪いのは、この物語に“人間”と“ナニカ”の境界が曖昧であることを思い出させるから。

正体の知れないものが、善意の皮をかぶってそばにいる──

その不穏さは、日常でもどこかで感じたことがあるはずだ。

山岸朝子|見えすぎてしまう少女の、無自覚な共鳴

朝子は、“異質な何か”の気配に対して、無意識に感応してしまう少女。

明るく元気に振る舞っているが、その明るさの奥には、言語化されない感受性が潜んでいる。

彼女は、光にも、佳紀にも、「何かがおかしい」と気づいている。

でもそれをはっきりとは言わない。言葉にすればすべてが壊れてしまうと、どこかで知っているからだ。

巻ゆうた|無邪気さが、むしろ不安を煽る

坊主頭で、にぎやかで、冗談ばかり言う男子生徒。

彼の存在が不穏なのは、「あの空気を何も知らない顔で壊してくる」からだ。

日常の仮面をかぶって笑う彼の姿が、かえって異常に映る瞬間がある。

それはまるで、“すでにおかしくなっていることに気づかず笑っている”ようで、読者の神経を逆撫でする。

田所結希|“日常のふり”がうまい人間ほど怖い

朝子の幼馴染で、静かで理知的な印象を与える女子。

彼女は常に冷静で、周囲に溶け込んでいるように見える。

でも──その冷静さが、何も感じていない無関心に見える瞬間がある。

彼女は“異物”を拒絶も恐れもせず、ただ見つめている。

そういう人間こそ、一番近くに“ナニカ”を置いていても平然としているのかもしれない。

結希の静けさは、読者の中にある“合理性の皮をかぶった鈍感さ”を突いてくる。

キャラ関係と構造の核心|なぜ私たちは“怖さ”を感じるのか

この作品の“怖さ”は、血や叫びではない。

もっと静かで、やわらかくて、肌に触れるほど近いものだ。

そしてそれは、多くの場合、“誰かとの関係”の中に忍び込んでくる。

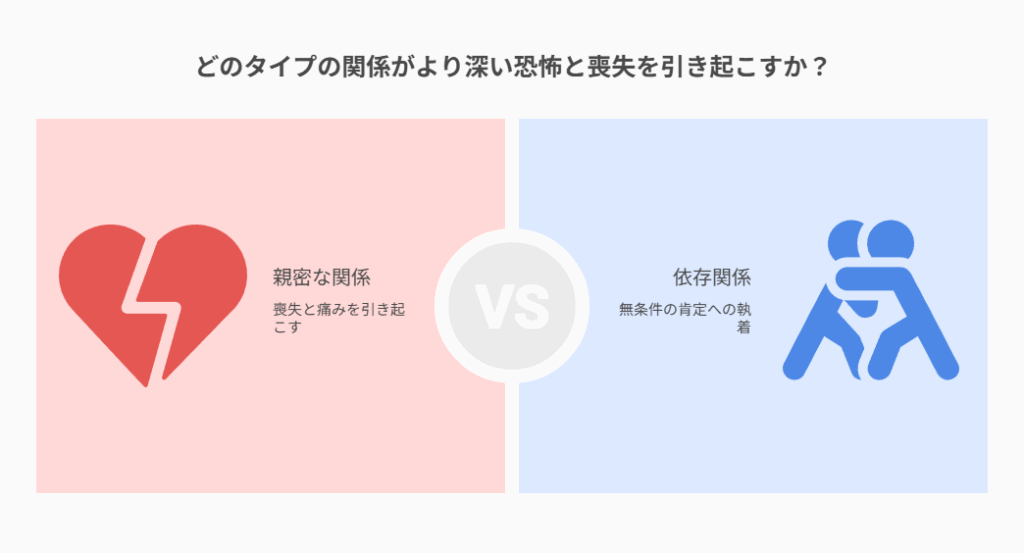

親しさが壊れていくとき、人は一番深く傷つく

本当に怖いのは、知らない誰かが狂っていることじゃない。

知っているはずの人が、少しずつ違う顔を見せてくることだ。

佳紀と光の関係も、最初は確かに“親しさ”の中にあった。

けれどその親しさは、少しずつ、確実に“すれ違い”へと変質していく。

親しければ親しいほど、崩れたときに感じるのは恐怖ではなく、喪失だ。

そしてその喪失こそが、この作品の根っこにある“痛みの震源地”なのだと思う。

光とよしきの関係は「依存」では語れない

「執着」「共依存」「未練」——

人はよしきと光の関係をそう分類したがる。けれど、この物語はもっと複雑で、もっと不器用だ。

よしきは、光に依存しているわけじゃない。

むしろ、光から与えられていた“無条件の肯定”を、自分の中に留めていたかっただけかもしれない。

だから彼は、「光じゃない」と知りながら、それを否定できない。

壊れても、偽物でも、それでも「ここにいてほしい」と願ってしまう自分を、止められなかった。

この作品のキャラは、読者の“過去の記憶”を揺らす

『光が死んだ夏』のキャラたちは、どこかで見たことがあるような顔をしている。

それは架空の誰かではなく、読者自身の“昔の感情”そのものだからだ。

疑ってしまったこと。

信じたかったこと。

もう戻れないとわかっていて、それでも手を伸ばしたあの瞬間。

この作品は、そうした“過去の自分”との再会でもある。

そして気づく。

怖かったのは光じゃない。「あのときの自分」だったのかもしれない。

まとめ

『光が死んだ夏』のキャラたちは、どこまでも“静か”に怖い。

誰も怒鳴らない。誰も血を流さない。

それでも、確かに何かが壊れていく音が、読者の心には響いている。

光と佳紀を中心に、“すれ違い”“気づき”“黙認”が織りなす関係性は、

誰かと本当に心を通わせたことのある人ほど、痛いほど沁みてくる。

彼らは皆、それぞれのかたちで「違和感」に触れてしまった。

そしてもう、あの頃の“日常”には戻れない。

この物語に登場するのは、“特別な怪物”じゃない。

「気づいてしまった人たち」なのだ。

そして私たち読者もまた、読み終えたときにはその仲間になっている。

知らないままでいられたらよかったのに、と、思いながら。

この記事のまとめ

- 『光が死んだ夏』の主要キャラを解説

- 光と佳紀の“すれ違い”の構造に迫る

- 違和感に気づいてしまった周囲の人物たち

- キャラを通じて描かれる静かな恐怖

- 読者自身の記憶と重なる感情の揺らぎ