「この世界、かっこよすぎる。」

ただの感想だと思ったその一言に、全部が詰まっている気がした。

『ガチアクタ』は、ジャンプでもマガジンでもない軸から、今の漫画界を“突き破って”きた異端の刃。

荒々しく、濃密で、まるで路地裏に吹く風のように鋭く、匂い立つ。

この記事では、『ガチアクタ』という作品のあらすじ、構造、ビジュアル、そして読後に残るざらついた感情まで、“なぜかっこよくて面白いのか”という問いに真正面から向き合っていく。

📝 この記事を読むとわかること

- 『ガチアクタ』の基本あらすじと世界観の核心

- 「かっこよさ」を生み出すビジュアルと演出の魅力

- “面白さ”の裏にある構造的な工夫やテーマ性

- 読者やファンが語る“ガチアクタらしさ”とその熱量

- 作品がなぜ今、多くの読者に響いているのかの本質

『ガチアクタ』とはどんな物語なのか?

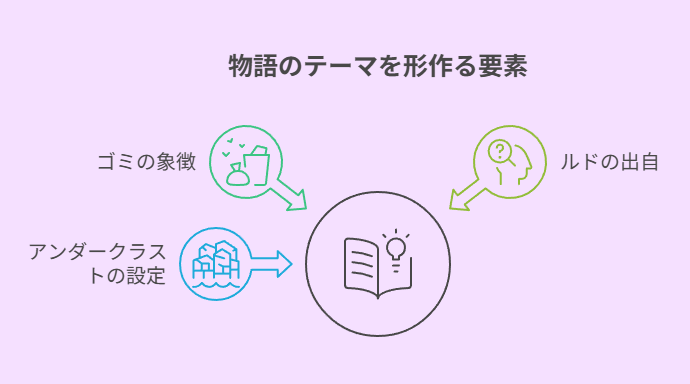

世界観の核にある“ゴミ”と差別社会

この物語の始まりは、「ゴミ捨て場」から落ちるところから始まる。

主人公ルドが暮らしていた地上の世界では、“落とすべき者=罪人”として捨てられる存在がいた。

そう、ゴミと人が同列に扱われる社会が、この物語の土台にある。

その設定は単なる舞台装置ではない。

格差、排除、階層、差別――それらがすべて、「ゴミ」というキーワードに集約されている。

つまり『ガチアクタ』は、不要とされたものの逆襲の物語なのだ。

主人公ルドの出自と物語の導火線

ルドは孤児院育ちの少年。だが彼には“ある秘密”があった。

それが明かされた瞬間、世界は彼を拒絶し、彼は“落とされた”。

物語の導火線は、「捨てられた」という事実そのもの。

ルドは信じていた世界から裏切られ、「なぜ自分は捨てられたのか?」という問いを背負って地下世界へ落ちていく。

この“転落”が象徴するのは、社会からの断絶であり、同時に、“本当の自分に出会う旅”の始まりでもある。

アンダークラストという舞台設定の異質さ

地下に広がる世界――アンダークラスト。

そこには、地上から“落とされた者たち”が独自の社会を築き、ゴミと共に生きていた。

治安を維持するのは“掃除屋(クリーナー)”と呼ばれる武装集団。

彼らは“忌物(アクセサ)”という“想いを宿したゴミ”を武器にし、戦う。

この設定が異様なまでにかっこいい。

捨てられたゴミが力になる。不要とされた記憶が、次の戦いの力になる。

この世界は「何を持つか」ではなく、「何を捨てられたか」が強さを決める。

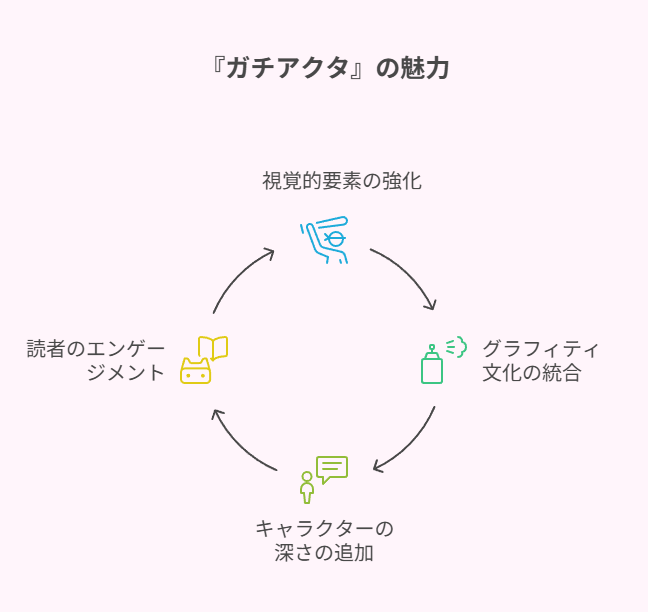

なぜ『ガチアクタ』は「かっこいい」のか

圧倒的な作画と構図センス

まず何より目を奪われるのは、一枚一枚のコマの強度だ。

作画はとにかく緻密で重厚。それでいてスピード感と躍動感がある。

とくにバトルシーンの“動”と“静”のメリハリが凄まじい。

一瞬の目線、煙の流れ、背景の歪み、すべてがキャラの感情に呼応している。

まるで読者の脳に“映像”として流れ込んでくるような、圧倒的視覚設計。

グラフィティ×バトルという新感覚ビジュアル

『ガチアクタ』のもうひとつのアイコンは、グラフィティ文化だ。

アンダークラストの壁や装備には、アートとしての“反逆”が描きこまれている。

スプレーの色が空間に広がり、重力の法則を無視したような構図が展開する。

それは単なる背景ではなく、世界そのものが「表現」でできているというメッセージにも見える。

少年誌でここまでアーティスティックな要素を正面からぶつけてくる作品は希少だ。

それがこの作品にしかない“かっこよさ”を決定づけている。

キャラの所作やセリフ回しの魅力

かっこよさはビジュアルだけじゃない。

キャラたちの動き・構え・言葉の“キレ”がすべてスタイリッシュだ。

無駄な動きをせず、必要な言葉しか喋らない。

でも、その一言が妙に沁みる。

たとえばルドの「誰かに捨てられても、自分だけは自分を拾う」なんて台詞、中二っぽさとリアルな痛みが共存していて、なんとも言えず惹かれる。

そして何より、キャラ全員に「背景」と「重さ」があるのがわかる。

一瞬のセリフ、一瞬の動きに、彼らが歩いてきた時間が滲んでいる。

それが、ただ「かっこいい」だけで終わらない魅力を作っている。

“面白さ”の本質はどこにある?

テーマ性と娯楽性の絶妙なバランス

『ガチアクタ』が面白いのは、“重さ”と“爽快さ”が共存しているからだ。

社会構造、差別、格差――本来なら重苦しくなりがちな題材を、少年バトルのフォーマットの中で見事にエンタメへ昇華している。

「正義」や「怒り」を正面から描くと、説教くさくなったり、押しつけがましくなったりする。

でもこの作品は、その感情を少年の拳やゴミの武器に託してぶつけることで、“読者の中にある怒り”をも一緒に燃やしてくれる。

伏線と回収、情報設計の緻密さ

初見では派手なバトル漫画に見えて、実は物語の構造がかなり緻密だということに気づくのは、少し読み進めてからだ。

序盤で張られた些細な伏線が、10話以上経ってから突然意味を持つ。

しかもその回収が「答え合わせ」ではなく、次の問いを読者に突きつけるような設計になっている。

物語のテンポは早く、テンションも高い。

でもその裏では、ずっと“問い”が積み重ねられている。

その重層的な設計が、ただのバトル漫画に収まらない“中毒性”を生んでいる。

社会構造と少年の成長が交差する構造

『ガチアクタ』は、“少年が強くなる”だけの話ではない。

その背後には、腐敗した社会と、そこに抗う意志の物語がある。

主人公ルドの成長は、個人の努力だけでは成り立たない。

彼が変わるたびに、社会そのものの歪みがあらわになっていく。

この構造があるからこそ、「面白い」だけじゃなく、“刺さる”物語として記憶に残る。

読者が語る“ガチアクタらしさ”とは

「ジャンプとは違う」という評価の背景

『ガチアクタ』は、「マガジンに載ってるジャンプ系作品」なんて呼ばれ方もされる。

でも、読者たちが感じているのは、そんな単純な区分じゃない。

この作品には、“型にはまらないもの”が宿っている。

テーマも、構図も、キャラの佇まいも、どこか「少年漫画の外側」からやってきたような異物感がある。

それが読者の中で、「他とは違う」「新しい」という感覚に繋がっている。

海外評価の高さとその理由

『ガチアクタ』は、海外の評価が非常に高い。

理由のひとつは、ビジュアルの強さ。セリフが読めなくても、“何が起きてるか”が絵だけで伝わる力がある。

さらに、「差別」や「階層社会」といったテーマが、国境を越えて響くのも大きい。

多様性と分断が日常にある今、“不要とされた存在”の反逆劇は、あまりにもリアルに感じられるのだ。

ファンコミュニティの熱量とその質

『ガチアクタ』を語るファンたちは、どこか“深読みを楽しんでいる”印象がある。

キャラや世界の裏側を考察したり、構図の意図を読み解いたり。

それはつまり、この作品が「読む側の想像力」を刺激する設計になっているということ。

表面的なバトルではなく、“感じる余白”があるからこそ、ファンの声も濃度を持つ。

まとめ

『ガチアクタ』は、ただ“かっこいい”だけの作品じゃない。

ゴミ、差別、断絶、怒り、赦し――そのすべてを、少年漫画の枠組みの中で、全力でぶつけてくる物語だ。

キャラがかっこいい。セリフが刺さる。構図が神がかってる。

でも、そのすべての奥にあるのは、「人は捨てられても、生き直せるか?」という問いだ。

“面白い”の正体とは何か。

この作品は、それを読者に突きつけながらも、同時にこうも語りかけてくる。

「君は、自分を捨てずにいられるか」

だから『ガチアクタ』は、物語であると同時に、読者の中の“どこか痛い場所”と向き合う時間でもあるのだ。

- 『ガチアクタ』のあらすじと舞台設定

- 差別社会とゴミをモチーフにした世界観

- ビジュアルと構図が生む圧倒的なかっこよさ

- グラフィティ×バトルの斬新な演出

- テーマ性と娯楽性の絶妙なバランス

- 伏線設計の緻密さと情報密度

- 読者の心を揺さぶるキャラの言葉と成長

- ジャンルを超えた“異端”としての存在感