「面白いのに、なんか冷めた」

そう感じた読者がどれほどいたか。

アニメ化も決まり、作画も構成も第一級。それなのに、『ガチアクタ』という名前に少しだけ陰がさすのはなぜか。

SNSで囁かれる「作者が痛い」「また炎上か」の言葉。

それは作品の欠点ではなく、“作品の外側にある人格の輪郭”に、読者が揺さぶられているからだ。

この記事では、“なぜガチアクタは炎上したのか”“なぜ作者が「痛い」と言われるのか”。

その構造を紐解きながら、読者の記憶の底にある違和感にもそっと触れていく。

📝 この記事を読むと分かること

- 『ガチアクタ』作者が炎上した発端と、その背景にある発言の構造

- 「作者が痛い」と言われる理由と、SNS・巻末コメントの影響

- 読者やファンコミュニティの賛否両論の声と分断の実態

- 炎上によって拡散した「打ち切り説」やアニメ化への不安の正体

- 今後、作者と作品が信頼を回復し、物語を紡ぎ続けるために必要なこと

「炎上」の発端:類似指摘と“パクリ”疑惑

最初の火種は、物語の中ではなく、SNSというもう一つの舞台にあった。

2022年、グラフィティアーティストの晏童秀吉がX(旧Twitter)で放った一言が、物語の空気を一変させた。

「パクられた側」の物言いと読者のざわめき

晏童氏の投稿は、「あちらの作品がこっちを意識してきた」かのような、曖昧で挑発的な文面だった。

名前こそ出していないが、どう見てもチェンソーマンを意識していたことは明らかだった。

その一文は、擁護も批判も許さない中途半端な自意識を帯びていて、「匂わせ」「被害者アピール」という形で一気に拡散された。

しかも、あろうことかその発言が「ガチアクタ公式関係者」の立場から発されてしまった。

読者が混乱するのも当然だった。

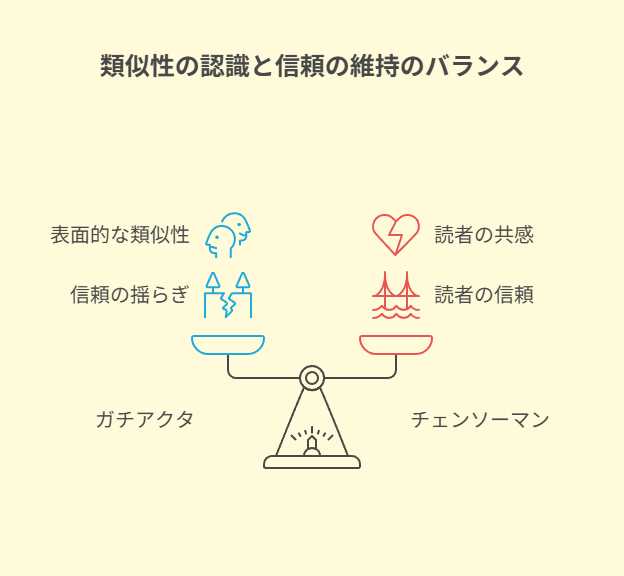

チェンソーマンとの“共鳴”と、作品が背負った誤解

物語の骨格や描かれる暴力性、アンダーグラウンドな空気感。

確かに、ガチアクタとチェンソーマンには表面的な共通点がいくつか存在する。

だが、ひとつの作品を巡って「似ている」「パクった」と声高に叫ぶことは、読者の内側にある繊細な共感まで踏みにじる行為になる。

むしろ問題は、読者自身の感じ取った“違和感”に、制作者側が水を差すような物言いをしてしまったことにある。

作品を信じていた読者にとって、あの投稿はまるで、「読者の感じ方なんてどうでもいい」と言われたかのようだった。

それが静かに、だが確実に「ガチアクタ」に対する信頼を揺るがせた。

作者は語らず、読者は過去の言葉を掘り返す

この一件について、作者・裏那圭は直接的な説明をしなかった。

それ自体は選択として間違いではないかもしれない。だが、沈黙は解釈を観測者に委ねる。

結果、読者たちはこれまでの巻末コメントやSNSでの発言を思い出し始めた。

どこか説教臭く、どこか遠回りで、強い主張がありながら、誰かを置いてきぼりにするような語り口。

「やっぱり痛い人だったんじゃないか」

そういうイメージが、ひとつずつ重なっていった。

ガチアクタという作品が背負っているのは、物語ではなく、物語の“外”に生まれた文脈と視線。

そしてそれは、信頼という静かな土台の上でこそ、はっきりと揺らぐものだった。

作者が“痛い”とされたSNSでの発言と対応

“炎上”という言葉には熱がある。

けれど、その中心にあるのはいつだって――「言葉」だ。

作品の評価が変わったわけじゃない。物語がつまらなくなったわけでもない。

それでも読者の心が離れていったのは、作者や関係者の放つ言葉が、読者の期待とすれ違ったから。

その“言葉の温度”が、想像以上に冷たく感じられたからだった。

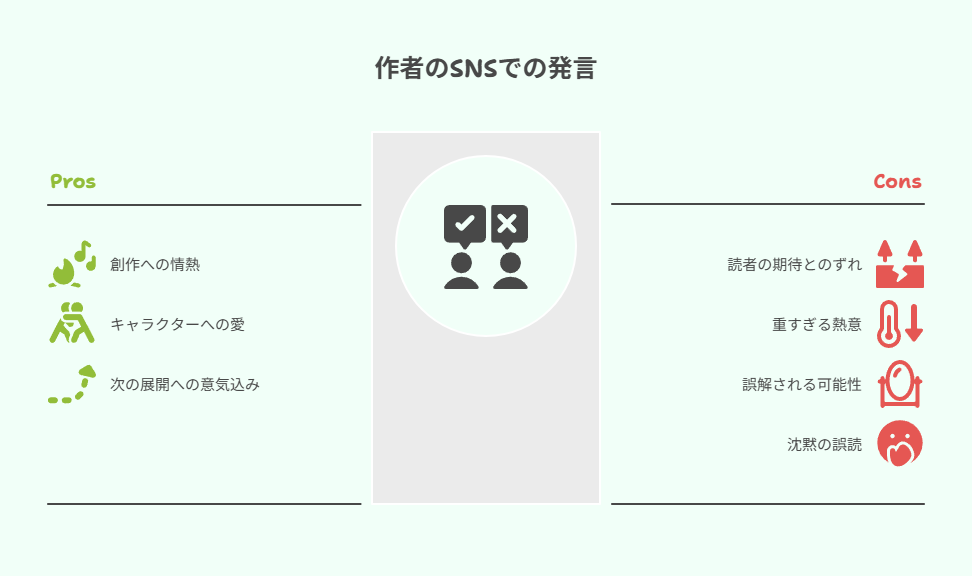

巻末コメントが「語りすぎてしまう」こと

『ガチアクタ』の巻末コメントは、どこまでも熱い。

創作への覚悟、キャラクターへの愛、次の展開への意気込み――そのすべてに裏那圭の本気がにじんでいる。

だがその熱意が、“重すぎる”と感じる読者もいた。

「この物語を信じろ」と強く語るその姿勢が、読者の“自由な読み方”を制限しているように聞こえたのだ。

語りすぎる作家は、ときに“痛い”と呼ばれてしまう。

それは才能の否定ではなく、共感のすれ違いが生む静かな拒絶なのだ。

SNSという舞台が、熱意を“誤解”に変える

SNSは刃物だ。

どれだけ真摯なつもりでも、受け取り方ひとつで「攻撃」として刺さってしまう。

裏那圭自身、あるいはスタッフたちが語った言葉には、この作品に命を懸けているという覚悟があった。

だが、それが「正論の押しつけ」や「説教臭さ」と取られてしまう瞬間があった。

自信と傲慢の境界は、いつも紙一重だ。

SNSという舞台では、とくにその差は際立つ。

ファンであったはずの読者ほど、その温度差に戸惑い、やがて静かに離れていった。

アカウント削除と沈黙の“語る力”

晏童秀吉のアカウント削除は、火に油を注ぐ形になった。

説明のないまま姿を消したことで、「逃げた」「図星だった」と受け止められる空気が加速した。

本来、沈黙には沈黙の意味がある。

だがSNSの世界では、語られないこと=やましさの証明として消費されてしまう。

誤読される覚悟のない沈黙は、ときに言葉以上に人を傷つける。

そしてその誤読は、物語を追い続けていた読者の信頼さえも静かに削っていった。

読者・コミュニティの反応:賛否の声を丁寧に聞く

作者の言葉が波紋を呼び、作品に影が差しはじめたとき――

その“揺れ”をいちばん繊細に感じ取ったのは、作品を本気で愛していた読者たちだった。

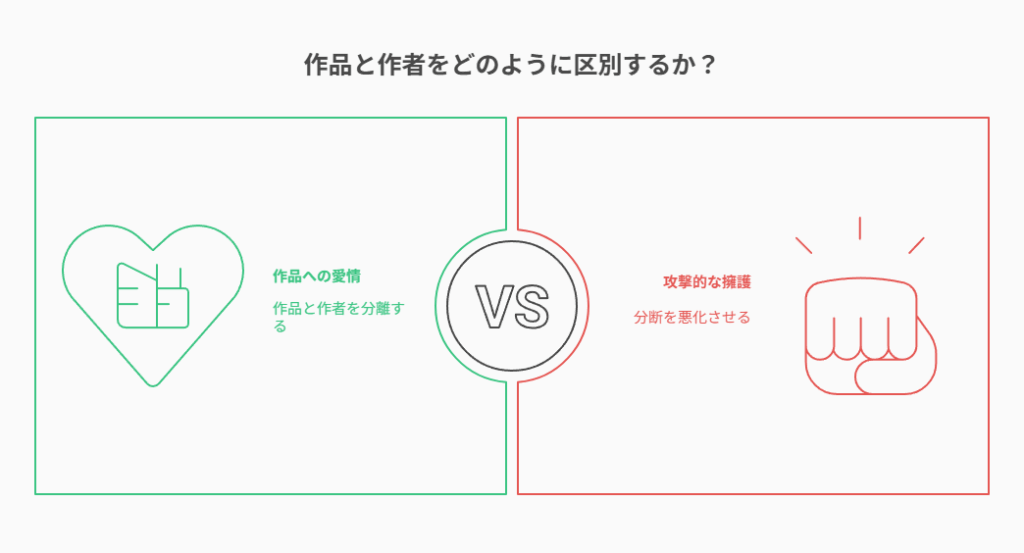

「作品は好き。でも作者が無理」

SNS上では、作品への愛情と、作者への距離感を両立させようとする声が多く見られた。

「物語の世界は最高なのに、作者の言動が台無しにする」

「もうコメント読まないようにしてる。読むと嫌いになりそうだから」

“作品と人格を分けて考えたい”という葛藤がそこにはある。

しかし、SNSという場所では、それすら難しい。

言葉があまりにも近すぎて、物語と発信者の輪郭が混ざりあってしまうからだ。

「信者vsアンチ」の構図が生んだ断絶

一方で、「作品を批判するのは読解力が足りないから」とか、「ガチアクタに文句を言う奴はにわか」など、攻撃的な擁護発言も目立ちはじめた。

これがさらなる火種となり、“信者 vs アンチ”という分断構造が形成されていった。

この構図は、もはや作品を語る場ではなく、ファン同士の殴り合いの舞台になっていた。

語るほどに傷つき、黙るほどに誤解される。

その空気は、真面目に作品を語りたい読者たちを、ひとり、またひとりと沈黙へと追いやっていった。

好意的な声も確かにあった

それでも、『ガチアクタ』という物語に救われた読者は確かに存在する。

「ルドの言葉に、自分を重ねて泣いた」

「どんな発言があっても、物語は物語として信じている」

そう語る人たちにとって、作者の言動は些細なノイズだった。

むしろ、“痛い”と言われるほどに必死な作家だからこそ生まれた物語だという逆説的な信頼さえあった。

だがそれでも、そうした声は目立ちにくくなる。

なぜなら、SNSの“騒がしさ”は、いつも否定や怒りのほうを増幅させるからだ。

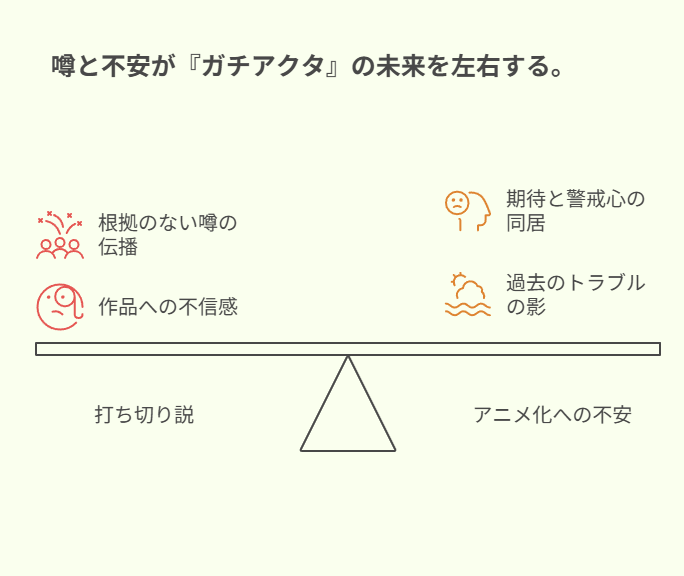

炎上がもたらした噂と影響:打ち切り説やアニメ化への逆風?

作品とは関係のないところで起きた“揺れ”が、やがて物語そのものの行く末をも不安定にさせていく。

『ガチアクタ』をめぐってささやかれ始めたのが、「打ち切り説」と、「アニメ化への不安」だった。

「打ち切りされるらしい」──根拠なき噂の伝播

SNSや検索サジェストには、「ガチアクタ 打ち切り」という不穏な文字が並ぶ。

それは突然ではなく、炎上のあとじわじわと広がっていった言葉だった。

実際には、連載は続いており、単行本の売上も好調。

アニメ化も正式発表され、制作は順調に進んでいる。

それでも噂が止まらないのは、作品への“不信感”が一部の読者に残ってしまったから。

そしてそれは、「終わるかもしれない」という空気ではなく、「終わってほしい」という無意識の投影でもあった。

アニメ化発表と“期待の裏返し”

2024年、正式にアニメ化が発表された。

ファンにとっては待ちに待った朗報のはずだったが、その一方で「また炎上しそう」「発言気をつけて」という声も少なくなかった。

つまり、純粋な喜びと、警戒心が同居していたのだ。

物語は信じたい。けれど、その周囲が怖い。

その空気感は、アニメという新しい扉を開くときにも、過去のトラブルの影がつきまとう構造を作ってしまっていた。

制作陣・出版社の姿勢はどうだったか

現在のところ、講談社や制作スタジオから騒動に関する公式なコメントは出ていない。

それは当然とも言えるし、何も触れないことで火を拡げない判断でもあるだろう。

ただ、こうした対応は、読者の心に「どう受け取ればいいかわからない」“曖昧さ”だけを残す。

『ガチアクタ』という作品の未来が、作品の外で語られる“不確かな空気”に左右されはじめていた。

5. 今後への考察:作者と作品が生き延びるための道筋

『ガチアクタ』はまだ終わっていない。

物語も、キャラクターも、そして読者との関係も。

ただひとつ言えるのは、これからを決めるのは「作品の出来」だけではないということだ。

5-1. 「痛い」と言われた言葉の、その先へ

発言が炎上し、沈黙が誤解を生み、信頼が揺らいだ。

そのすべてを覆す魔法の言葉などない。

けれど、だからこそ必要なのは、“語ることへの覚悟”だ。

語らないことで守れるものがあるなら、語ることで届くものもある。

“痛い”と呼ばれた過去を、物語で超えていくしかない。

5-2. 作品に宿る「赦し」と「再生」の構造

『ガチアクタ』という物語は、「捨てられたものにこそ意味がある」と語り続けてきた。

それはまさに、“失った信頼を回復する物語”でもある。

ならば作者自身も、そのテーマとともに生きるしかない。

読者と、もう一度言葉で繋がるために。

物語の登場人物たちがそうであったように――過ちを抱えたまま、前に進むことを選び続けるしかない。

5-3. それでも、この物語に希望がある理由

信頼は、時間がかかっても取り戻すことができる。

そして物語は、どんな炎上よりも深く、読者の心に残る。

だから願わくば、これからの『ガチアクタ』が、再び“物語だけが語られる場”を取り戻すこと。

読者の心に届くのは、発言ではなく、ページをめくった先の“静かな衝撃”であることを、もう一度証明してほしい。

この記事のまとめ

『ガチアクタ』が巻き込まれた炎上は、作品そのものではなく、言葉の“届き方”にあった。

作者の熱意、スタッフの発信、それを受け取る読者の感情――そのすれ違いが、信頼のグラデーションを壊してしまった。

「作者が痛い」と囁かれ、「打ち切り説」が検索され、SNSには賛否の声が溢れる。

でもそれは、この作品に真剣に向き合ってきた読者が、それだけ多かったという証でもある。

物語が語るのは、“捨てられたものにも意味がある”という希望。

だからこそ、この炎上も、作者にとって乗り越えるべきひとつの「物語の試練」なのかもしれない。

信頼は時間がかかる。でも、物語にはそれを繋ぎ直す力がある。

だからきっとまた、静かにページをめくった先に、誰かの心を救う一文が現れることを信じている。