「つまらない」「炎上」「作画 崩壊」──荒ぶる言葉の向こうに、本当に見えているものは何か。

『ダンダダン 2期』をめぐる評価の波を、一次情報と論点整理で静かに剥がしていく。感情に流されず、でも心を置き去りにしない。葉月として、光と影の両方を見る。

◆ この記事を読むと分かること

- 「ダンダダン 2期 つまらない」と言われる主な根拠と、逆に評価されている点の整理

- 「ダンダダン 2期 炎上」の中核(YOSHIKI騒動)と、ファン内での不満の違い

- 「ダンダダン 2期 作画 崩壊」指摘の見分け方──作画と演出の区別、検証の視点

- 一次情報の追い方(公式声明・放送話数ベースの確認)と、憶測に流されないためのチェックリスト

- 最終的に作品から受け取れる“光”──騒動を越えて残る見どころ

ダンダダン 2期 つまらない?──評価の二極化と検索意図

「つまらない」──その言葉には、失望のため息と同時に、強すぎる期待の残響が響いている。

『ダンダダン』は1期で、誰もが予想できなかったスピード感とギャグと怪異の掛け算で視聴者を虜にした。だからこそ、2期を迎えての評価は二極化している。

落差の痛みが、「つまらない」という声になってネットを漂っているのだ。

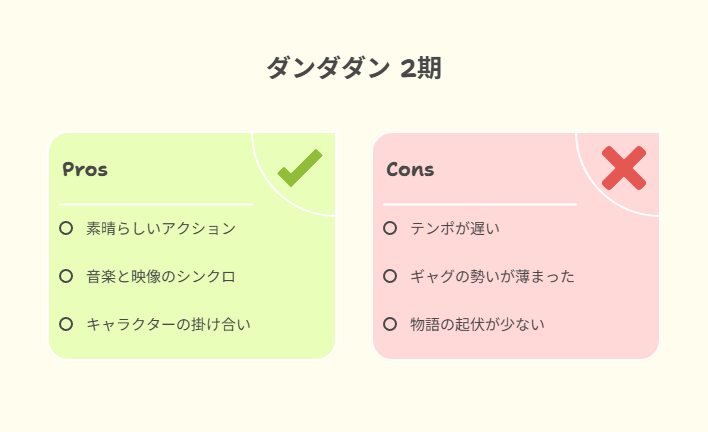

「つまらない」と感じる根拠──テンポ/ギャグ/物語の起伏

SNSや掲示板を覗くと、もっとも多いのは「テンポが遅い」「展開にキレがない」という声。

1期での“怒涛のジェットコースター感”を求めていた視聴者ほど、2期の物語進行に物足りなさを感じてしまう。

また、ラブコメ要素の比重が高まったことに対して、「ギャグや怪異の勢いが薄まった」と感じる人もいる。

──つまり「つまらない」という言葉の裏には、「もっと振り切ってほしい」「もっと驚かせてほしい」という欲望が隠れている。

「面白い」と受け止められる理由──アクション演出/音楽/キャラの掛け合い

一方で、真逆の評価も確かにある。

「アクション作画が圧巻だった」「音楽と映像のシンクロに鳥肌が立った」という感想は、第1話から海外レビューでも目立った。

そして、モモとオカルンの掛け合いのテンポ感に「日常の延長のような愛おしさ」を感じる声も少なくない。

派手さではなく、キャラクターの距離感の変化を楽しむ──それを“面白い”とする層も存在しているのだ。

検索意図の読み解き──サジェスト/SNS動向の共通点と相違

「ダンダダン 2期 つまらない」という検索が伸びるとき、そこには必ず「炎上」「作画崩壊」といった関連ワードが並ぶ。

これは単なる評価ではなく、「問題点を探したい心理」の表れでもある。人は失望したとき、理由を求めるのだ。

けれど同時に、「作画 神」「最高」といった逆方向の声もタイムラインには溢れている。

二つの評価は矛盾ではなく、“同じ作品を見て、どのレンズで受け止めるか”の違いにすぎない。

だからこそ、批判の声も称賛の声も、どちらも作品が観客の心を強く揺らしている証拠なのだ。

ダンダダン 2期 炎上(YOSHIKI騒動)の経緯と論点

『ダンダダン 2期』で最も大きな炎上を呼んだのは、作品そのものの内容ではなかった。

第18話に登場したビジュアル系バンド「HAYASii」が演奏する劇中曲が、X JAPANの「紅」とYOSHIKIさんのバンドイメージに酷似していたのだ。

SNSには驚きと困惑が走り、ついにはYOSHIKIさん本人が反応する事態にまで発展した。

問題視されたポイント──類似性と「事前連絡のなさ」

問題の核心は二つ。ひとつは音楽・ビジュアルの類似性。もうひとつは本人への事前連絡がなかったという事実だ。

ファンからは「オマージュにしては露骨すぎる」「リスペクトなのかパロディなのか線引きが曖昧」という声が殺到した。

創作の自由と、敬意を欠いた模倣は紙一重。その難しさが一気に表面化した瞬間だった。

公式の対応と謝罪

騒動を受け、アニメ制作委員会は公式声明で謝罪。

YOSHIKIさんへのリスペクトを表明するとともに、「事前の確認を欠いた軽率さ」を認めた。

誠意ある対応はすぐにファンにも共有され、炎上の熱は徐々に鎮まっていった。

YOSHIKIさんの反応とその余韻

YOSHIKIさんは最初、驚きを隠さず「自分たちの音楽に聞こえる」とSNSで発信。

その後、著作権の専門家や弁護士の関与を示唆しつつも、制作側の謝罪を受けて「誠意ある対応に感謝する」とコメントを残した。

その言葉には、怒りではなく、音楽への愛と責任感がにじんでいた。

論点整理──オマージュと権利の境界

今回の炎上が示したのは、オマージュと著作権侵害の境界線がいかに曖昧かということだ。

創作は過去の蓄積の上に成り立つ。だが、それを「リスペクト」と呼ぶか「盗用」と呼ぶかは、表現の方法と受け手の解釈に大きく左右される。

『ダンダダン 2期』の炎上は、作品を超えてクリエイター全体に突きつけられた問いでもあった。

ダンダダン 2期 炎上(ファン内炎上)──期待と実際のギャップ

「炎上」という言葉は派手に聞こえるけれど、その正体はファンの熱量の裏返しだ。

『ダンダダン 2期』でもSNSを中心に「期待していたのに違った」という声が重なり、コミュニティ内で小さな火花が散った。

これはYOSHIKI騒動のような外部的な問題ではなく、“好きだからこその苛立ち”が燃料になった炎だ。

原作との距離感──解釈の差が生む摩擦

原作を読んでいるファンは、アニメ化にあたり「どこまで忠実に再現されるのか」を気にする。

第2期では演出のテンポやキャラの描かれ方に違和感を覚える人が現れ、「原作の持つ熱気が薄れた」と語る声もあった。

逆に「アニメならではの表現で新鮮」と好意的に捉える人もいて、この差がコミュニティの温度差を広げた。

コメディとシリアスの配合──揺れるトーン

『ダンダダン』の魅力は、シリアスな怪異譚と突拍子もないギャグの共存だ。

しかし2期ではラブコメ要素や日常パートが多めに描かれ、「緩みすぎている」「緊張感が足りない」という意見が増えた。

一方で、「キャラ同士の距離感の変化を丁寧に見せていて良い」という受け取り方もある。

つまり、笑いと緊張のバランスは視聴者ごとに“最適値”が違うのだ。

期待値マネジメント──PVと初回の衝撃との反動

第2期の放送前、PV映像や第1話の作画クオリティは「映画級」と評され、多くの視聴者が期待を膨らませた。

だからこそ、後半のテンポや作画の波に落差を感じたとき、その失望は一気に膨らむ。

期待が高すぎるからこそ、少しの違和感が増幅されて「炎上」という形で語られる。

それは作品の失敗ではなく、ファンの愛情が強い証拠とも言えるのだ。

ダンダダン 2期 作画 崩壊 は本当か?──“崩壊”の定義と見分け方

SNSでは「作画崩壊」という言葉がすぐに飛び交う。

だが、その一言には本当の意味と、誤解から生まれた早とちりが入り混じっている。

『ダンダダン 2期』でも「第8話のクオリティが落ちた」「キャラが崩れて見える」といった意見が出たが、それを一概に「崩壊」と断じるのは危うい。

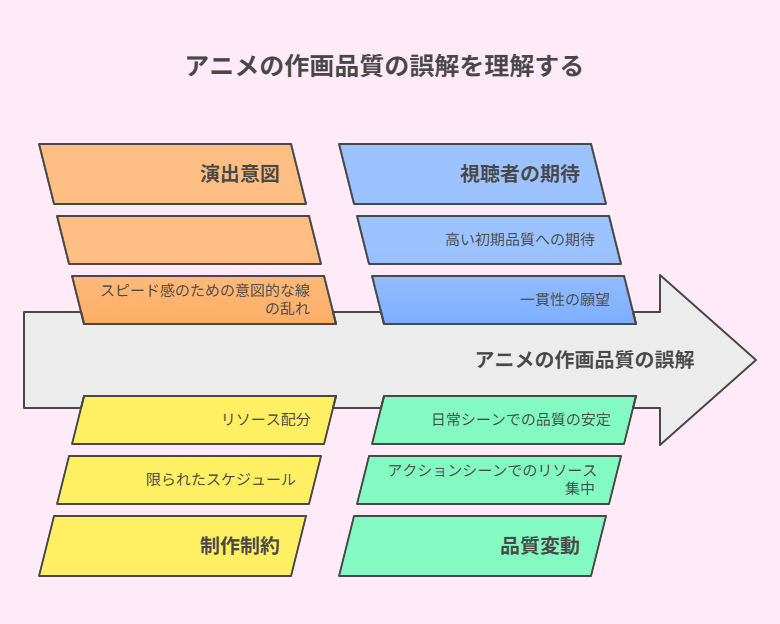

作画と演出は別物

アニメ制作の中で「作画」と「演出」は混同されやすい。

キャラの線が揺れることと、あえてデフォルメ的に誇張することは違う。

『ダンダダン』のアクションはときに線を乱すことでスピード感を表現する。

視聴者が「崩れた」と思ったカットが、実は演出意図としての“崩し”である可能性もあるのだ。

品質の“波”はなぜ起きるのか

もちろん、制作事情によるクオリティの波も存在する。

1クール12話を限られたスケジュールで仕上げる以上、全話を完璧に揃えるのは難しい。

特にアクションの多い回ではリソースが集中し、日常回や繋ぎの回で絵が落ち着くことは避けられない。

それは崩壊ではなく、リソース配分の必然と見るべきだろう。

検証のチェックリスト

では「作画崩壊」と呼ぶに値するのはどんなケースか。

- キャラの顔や体型がシーンごとに極端に変わる

- 動きの繋がりが不自然で意味を損なう

- 止め絵でさえ基準を満たしていない

こうした点が重なったとき、初めて「崩壊」と言える。

『ダンダダン 2期』の場合、一部の回で作画の揺らぎはあったが、物語理解や演出の迫力を損なうほどではない。

むしろ全体的には高水準を維持していると見るべきだ。

ファンに残る違和感の正体

ではなぜ「崩壊」という言葉が飛び交ったのか。

それは期待値が高すぎるからだ。第1話の圧倒的クオリティを見てしまえば、後半のちょっとした粗さも過敏に拾ってしまう。

「最高の映像をもう一度」という願望が、失望と誤解を増幅させる。

──そこにあるのは作画の崩壊ではなく、“期待と現実の揺らぎ”なのだ。

総合評価──つまらない・炎上・作画崩壊を越えて、『ダンダダン 2期』に何が残る?

「つまらない」「炎上」「作画崩壊」──そのどれもが確かに2期を語るキーワードだった。

だが、そこにとどまってしまえば、作品の本質を見失うことになる。批判も称賛も、その裏には作品に対する強い期待が流れているからだ。

今期の強み──アクション設計とキャラクターの距離感

第1話に見られた圧倒的なアクション作画、音楽とのシンクロ、そしてモモとオカルンの不器用な関係性。

それらは「これがダンダダンだ」と胸を張れるだけの力を持っていた。

視聴者の心を掴むのは、完璧な均一性ではなく、一瞬の輝きが残す記憶なのだ。

これからの注目点──クライマックスへの期待

残りの放送回で待ち受けるのは、原作でも大きな転換点。

バモラの登場が控えている可能性が高く、物語はさらに深度を増していくだろう。

炎上や不満の声を超えて、「次に何が見られるのか」という期待が再び芽生えている。

視聴者に残る問い──作品と自分の距離

最終的に問われるのは、作品そのものよりも「自分は何を期待し、何に失望し、何に救われたのか」ということだ。

『ダンダダン 2期』は、その問いを投げかける鏡のような存在になった。

炎上や批判を超えて、自分と物語の距離を測り直すきっかけをくれたのだ。

◆ この記事のまとめ

- 「つまらない」という声の裏には、1期との比較と過剰な期待がある

- 炎上は二重構造──YOSHIKI騒動とファン内の失望を分けて理解する必要がある

- 「作画崩壊」の指摘は誤解も多く、むしろ演出意図や制作事情が背景にある

- 批判と称賛の両方が、作品の存在感を強める証拠になっている

- 結論:『ダンダダン 2期』は炎上を越えて、視聴者に“問い”と“期待”を残した作品である